Le Guerrier du RCT s’est Éteint dans un Silence Glacial : La Mort Digne d’André Herrero, L’Homme Qui Refusa la Gloire du Spectacle

Le Guerrier du RCT s’est Éteint dans un Silence Glacial : La Mort Digne d’André Herrero, L’Homme Qui Refusa la Gloire du Spectacle

Le 24 octobre 2025, la planète rugby a retenu son souffle, mais le monde, lui, n’a presque rien entendu. Sans communiqué officiel détaillé, sans l’onde de choc médiatique réservée aux icônes, André Herrero s’est éteint à l’âge de 87 ans. Pour un homme dont la puissance brute et la loyauté inflexible avaient jadis fait trembler les stades, cette disparition s’est déroulée dans un silence presque glaçant. Le Rugby Club Toulonnais (RCT), son club de toujours, s’est contenté d’une note sobre, exprimant une « immense tristesse », sans mentionner ni l’heure, ni le lieu exact de ce dernier souffle. Pas d’hommage à la télévision, pas de minute de silence à grande échelle. Juste une retenue qui, paradoxalement, rend un vibrant hommage à l’homme que fut Herrero : un guerrier qui, au soir de sa vie, avait choisi le silence comme ultime armure contre le bruit d’un monde qu’il ne reconnaissait plus.

C’est dans sa ville, à Toulon, sur cette terre « Rouge et Noir » à laquelle il avait tout donné, qu’il aurait rendu son dernier souffle, loin de la foule, entouré seulement du peu qu’il avait conservé. L’histoire d’André Herrero n’est pas celle d’une star fêtée, mais celle d’une âme forgée dans le labeur et le combat, un récit puissant où la gloire fut toujours subordonnée à l’authenticité.

La Forge du Caractère et du Colosse de Toulon

Né le 28 janvier 1938 à Puisserguier, dans l’Hérault, André Herrero est issu d’une famille d’origine espagnole, marquée par la migration et les valeurs ouvrières. Il grandit dans un environnement où le travail manuel, la rigueur et l’attachement au collectif sont les piliers de la construction du caractère. C’est tout naturellement qu’il se tourne très jeune vers le rugby, un sport qui allie la discipline physique à l’engagement total, deux dimensions qui colleront à la peau du futur colosse.

En 1957, il rejoint les rangs du Rugby Club Toulonnais. Avec un gabarit impressionnant pour l’époque – près de 96 kg de muscle – et une stature d’athlète taillée pour l’impact, il s’impose rapidement comme un joueur incontournable. Évoluant principalement en troisième ligne, sa polyvalence lui permet d’occuper plusieurs postes au fil des saisons. Son style de jeu est une symphonie de force et d’intelligence : une agressivité maîtrisée, une endurance hors norme et une lecture du jeu fine, presque instinctive. Herrero incarne une forme de professionnalisme avant l’heure dans un rugby encore amateur, loué par la presse spécialisée pour sa constance et son sens du sacrifice. Sur le terrain, il n’était pas un simple joueur, mais un leader naturel, un « guerrier au service du collectif ».

Gloire et l’Âme du Rouge et Noir

Son ascension culmine sur la scène internationale. De 1963 à 1967, André Herrero connaît les honneurs de la sélection nationale, endossant le maillot bleu à 22 reprises. L’apogée de sa carrière intervient en 1967 lorsqu’il contribue de manière décisive à la victoire de la France dans le prestigieux Tournoi des Cinq Nations. Ce moment historique inscrit définitivement son nom au panthéon du rugby tricolore. Son engagement sans faille, sa discipline tactique et son autorité silencieuse en font alors un modèle respecté pour toute une génération.

En club, la consécration est également au rendez-vous. Avec le RCT, il remporte notamment le Challenge Yves du Manoir en 1970, une compétition particulièrement prestigieuse. Ce succès ne consacre pas seulement une équipe soudée, mais une génération de joueurs dont Herrero fut l’âme et le moteur. Fait marquant, il ne cherchait jamais la lumière médiatique. Pour lui, le respect ne se mendiait pas, mais s’imposait sur le terrain par ses actions concrètes.

Lorsqu’il met un terme à sa carrière de joueur en 1971, il ne tourne pas le dos à son club. Il prend rapidement des responsabilités, d’abord comme entraîneur, puis brièvement comme président. Sa vision du sport, fondée sur la loyauté, l’effort et la fraternité, façonne l’esprit du RCT bien au-delà de son époque. Sous sa présidence, le club reste fidèle à son identité populaire et combative, même dans les périodes de doute. Homme de principe, il refuse les compromis faciles, déclinant même plusieurs offres de reconversion médiatique, préférant s’impliquer dans le tissu associatif local pour transmettre les valeurs du rugby aux jeunes. Son charisme était naturel : une poignée de main ferme, un regard droit, une voix grave capable de faire taire un vestiaire. À Toulon, son nom est devenu une véritable légende, l’incarnation même de l’esprit du club.

Les Cicatrices Derrière le Masque du Guerrier

Mais la vie d’André Herrero fut aussi marquée par des douleurs qui ne se jouèrent pas toutes sur le terrain. Derrière le masque du guerrier déterminé et fidèle se cachait un homme traversé par des blessures plus discrètes, mais tout aussi profondes. À peine sa carrière de joueur terminée dans les années 1970, il se heurte à une réalité nouvelle : le rugby français entre dans une ère plus politisée et plus exposée. Lui, l’homme du silence et de l’action, se méfie des projecteurs, ce qui l’éloigne volontairement des cercles de pouvoir.

Selon un article de L’Équipe de 1983, Herrero aurait décliné une proposition pour rejoindre les instances dirigeantes de la FFR, invoquant une « incompatibilité d’esprit » avec le fonctionnement interne de la Fédération. La même décennie, il est confronté à de profondes tensions internes au sein du RC Toulon, sur la gestion du groupe professionnel et la politique de recrutement. Ces désaccords mènent à son départ discret de la présidence en 1987. Un proche du club, cité anonymement dans Var Matin, évoquait alors un « sentiment d’injustice » ressenti par Herrero, qui se serait senti « trahi par des décisions prises dans son dos ».

Sur le plan familial, les blessures sont restées privées. L’ancien joueur est toujours resté très protecteur de sa vie personnelle, mais des sources régionales évoquent des périodes d’éloignement avec certains membres de sa famille. Une interview accordée à La Provence en 2006 le voit évoquer « pudiquement les silences nécessaires avec ceux qu’on aime », un ton retenu qui suggérait une douleur non résolue.

Le Refus du « Rugby des Marques »

Sur le plan de la santé, le corps du guerrier commence à montrer des signes d’usure dès la fin des années 1990. Les genoux, les épaules, les vertèbres… tout rappelait les centaines de mêlées et les milliers de plaquages encaissés dans un sport violent pratiqué sans ménagement. Il subit plusieurs interventions chirurgicales, dont le remplacement d’une hanche en 2003. À partir de ce moment, ses apparitions publiques se font rares. Les témoignages des supporters l’évoquent comme un homme marchant avec difficulté, mais toujours droit, la tête haute.

En 2011, une brève polémique secoue son retrait. Lors d’un débat organisé à Toulon sur l’avenir du rugby professionnel, Herrero critique ouvertement la tournure commerciale du Top 14. « Ce rugby n’est plus celui des hommes, c’est celui des marques », lâche-t-il devant un parterre d’anciens joueurs et de dirigeants. Si certains saluent son courage, d’autres le qualifient de « has-been » sur les réseaux sociaux. Fidèle à lui-même, Herrero ne répond pas. Il s’éloigne encore un peu plus de la sphère publique, choisissant de vivre en marge, loin du bruit, dans sa maison du Var.

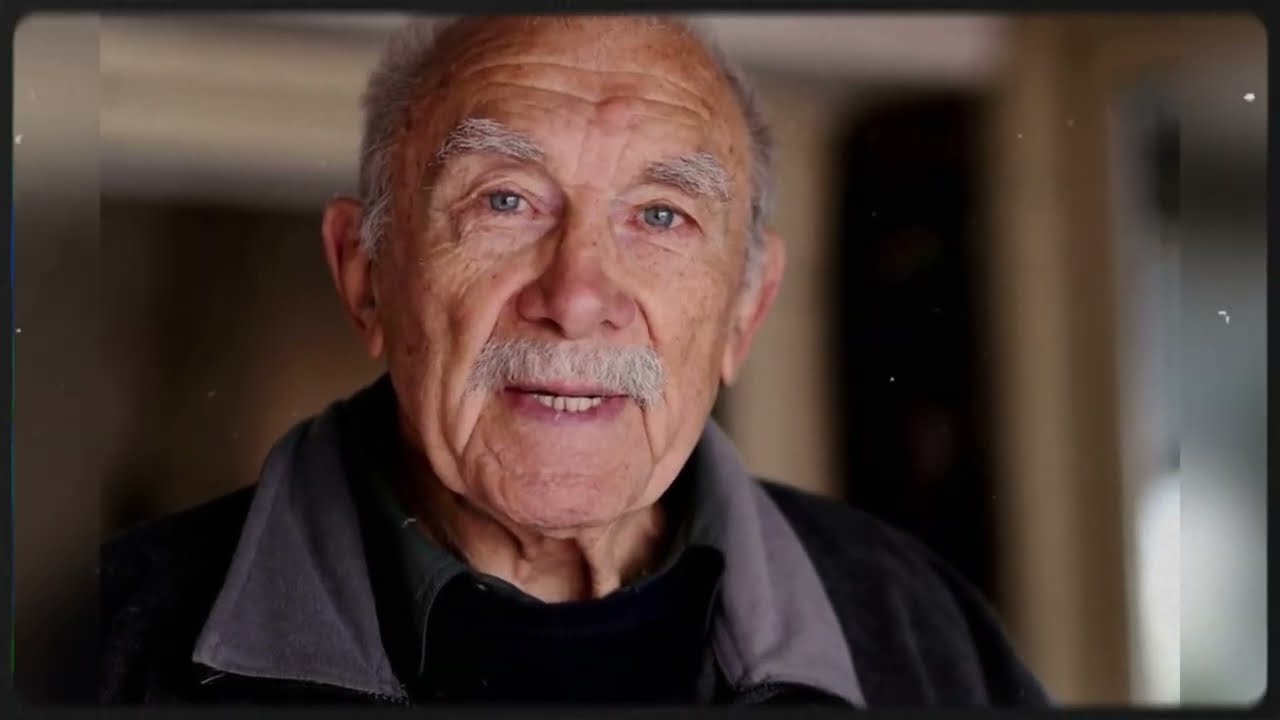

Pourtant, un retour inattendu de l’image a lieu en 2017 lorsqu’un documentaire sobrement intitulé Rouge et noir, une passion est diffusé sur France 3. Le film consacre un segment entier à Herrero, saluant son impact sur l’identité du club. L’image d’André, silhouette fatiguée mais regard toujours vif, marque les esprits. « Le rugby m’a fait homme. Il m’a cassé un peu aussi », confie-t-il. C’est dans cette phrase, cette tension entre la gloire et la solitude, entre le respect et l’oubli, que réside toute la complexité de l’homme.

Le Départ Digne et le Dernier Vœu

Retiré dans une maison simple, il vivait entouré de souvenirs de sa carrière, loin des rugissements du stade Mayol. Sa santé, fragilisée, le contraint à réduire ses déplacements. En 2020, il décline une invitation officielle à l’inauguration d’un espace commémoratif du RCT, précisant, avec pudeur : « Je n’ai plus l’énergie pour ces choses-là. » Cette lucidité se retrouve dans ses dernières interviews rares. En 2015, il déclarait à une radio locale : « Ce qui compte, ce n’est pas d’avoir été fort, c’est de n’avoir jamais triché avec soi-même. » Il ne revendiquait rien, n’attendait aucune reconnaissance.

Cette attitude, profondément enracinée dans une éthique de l’authenticité, explique le peu d’informations ayant filtré sur ses dernières années. Il lisait beaucoup, regardait les matchs du RCT à la télévision, mais ne participait plus au débat public.

Le 24 octobre, le calme fut « anormal » dans son quartier du Var, selon un voisin. Un va-et-vient discret d’un véhicule médical fut aperçu vers midi. André Herrero n’était pas hospitalisé ; il semble être mort chez lui, dans une tranquillité assumée. Le club, respectant l’intimité de son ancien joueur, ne divulguera jamais s’il était seul ou entouré au moment précis de sa mort. On ne sait pas s’il a prononcé une dernière parole. Il n’y a ni enregistrement, ni témoin médiatisé, rien qui puisse nourrir un récit héroïque ou tragique.

Seuls résonnent les mots qu’il avait prononcés en 2015, presque comme une prémonition : « Je ne veux pas d’épitaphe, j’espère juste partir droit ». C’est exactement ce qu’il semble avoir fait. Une fin digne.

André Herrero n’a pas laissé derrière lui de fortune ni de fondation, mais un héritage bien plus durable : celui d’un rugby authentique, viril mais profondément humain, enraciné dans la fraternité et le respect. Si le monde du sport pressé et amnésique l’a parfois oublié, c’est dans les silences, les regards, et les gestes de respect que sa mémoire perdure. Quelques jours après l’annonce, une banderole simple mais poignante est apparue sur les grilles du stade Mayol : « Merci Herrero ». L’ultime question, de savoir si l’on peut encore mourir dignement dans un monde obsédé par le bruit, Herrero y a répondu sans mots, mais avec grandeur.

News

La vérité scellée de Neverland : ce que contenait le garage secret de Michael Jackson, ouvert après 15 ans de silence

La vérité scellée de Neverland : ce que contenait le garage secret de Michael Jackson, ouvert après 15 ans de…

La vérité scellée de Neverland : ce que contenait le garage secret de Michael Jackson, ouvert après 15 ans de silence

La vérité scellée de Neverland : ce que contenait le garage secret de Michael Jackson, ouvert après 15 ans de…

Le Jardin Secret de Jean : Comment une Découverte Archéologique Sous le Tombeau de Jésus Valide l’Évangile au Mot Près.

Le Jardin Secret de Jean : Comment une Découverte Archéologique Sous le Tombeau de Jésus Valide l’Évangile au Mot Près….

Le Mythe Brisée : À 73 ans, Jean-Jacques Goldman Révèle la « Tension Latente » et le « Mépris » qui ont Défini sa Collaboration avec Johnny Hallyday.

Le Mythe Brisée : À 73 ans, Jean-Jacques Goldman Révèle la « Tension Latente » et le « Mépris »…

7 Minutes de Vérité : Le Réquisitoire de Lecornu sur AUKUS qui a humilié Londres et secoué l’OTAN.

7 Minutes de Vérité : Le Réquisitoire de Lecornu sur AUKUS qui a humilié Londres et secoué l’OTAN. Article: 7…

Le Sacifice Émotionnel de Brigitte Bardot : Pourquoi l’Icône de la Sensualité a Rejeté 60 Millions d’Euros pour un Héritage Qui Touche Toute la France

Le Sacifice Émotionnel de Brigitte Bardot : Pourquoi l’Icône de la Sensualité a Rejeté 60 Millions d’Euros pour un Héritage…

End of content

No more pages to load