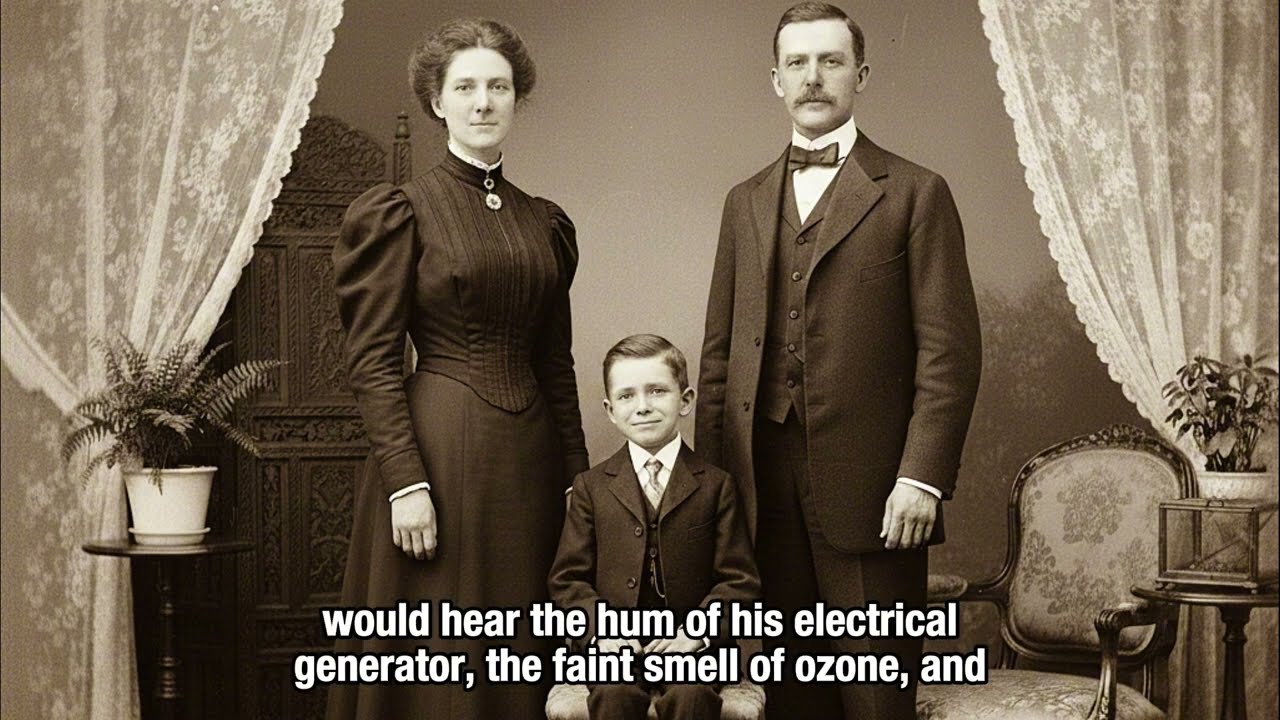

Rien dans cette image ne semble inhabituel, du moins au premier abord. Une famille de trois personnes pose devant un décor de studio peint, baigné d’une douce lumière sépia. Le père, un homme d’une trentaine d’années à la moustache soignée, se tient debout derrière une chaise, l’allure formelle mais sans arrogance. La mère, les mains jointes sur les genoux, est vêtue de satin pâle et de dentelle, le visage patient et serein.

Entre eux se tient un jeune garçon, d’environ neuf ans, une main posée délicatement sur la chaise de sa mère. La composition est soignée et classique, de celles qui ornaient les salons américains au tournant du siècle. Elle devrait paraître ordinaire. Pourtant, elle ne l’est pas. Quelque chose dans le visage du garçon semble déranger.

Plus on le regarde, plus cela paraît étrange. Non pas grotesque ou violent, mais d’une manière sourde et troublante. Sa tête est légèrement inclinée, mais son regard reste fixe, absent. Sa bouche esquisse un sourire discret, presque forcé. Les ombres sont bien placées. La mise au point est nette, et pourtant, quelque chose dans son expression semble déplacé.

C’est comme si la photographie avait saisi un instant que l’appareil n’aurait pas dû immortaliser. Le registre du studio identifie la famille comme étant les Heartwell de Peoria, dans l’Illinois. La photo a été prise le 10 mars 1902 au Wilmton Sun Studio, un petit studio de photographie réputé situé sur Main Street. L’entrée de ce jour-là indique : « Trois sujets, un enfant agité.

Le père a demandé un temps de pose plus long. » En dessous, d’une autre main, une note au crayon, à peine lisible, précise : « Visage du garçon tremblant. » Au début de l’année 1902, un portrait de famille était un événement. Les temps de pose variaient entre 6 et 12 secondes, suffisamment longs pour qu’un tressaillement, un clignement d’œil ou un soupir laisse une trace. Pourtant, sur cette image, tout apparaît parfaitement net :

le col en dentelle de la mère, les boutons polis du père, les bords sculptés de la chaise. Seuls les traits du garçon présentent cette étrange impression de dédoublement, comme si deux expressions avaient été saisies simultanément. Son œil droit semble légèrement plus brillant que le gauche, et sa bouche paraît figée entre deux mouvements. L’effet est subtil, mais impossible à ignorer. Ce n’est pas un flou de mouvement.

C’est plutôt une hésitation rendue visible. La famille Hartwell était arrivée à Peoria quelques années auparavant. Le docteur Charles Hartwell, originaire de Boston, était un médecin et conférencier respecté, connu pour son intérêt pour la nouvelle science de la neurostimulation. Les journaux de l’époque mentionnaient parfois ses thérapies électriques, qui, selon lui, pouvaient redonner la mobilité aux membres paralysés grâce à l’application d’impulsions de courant soigneusement mesurées.

Son cabinet, à l’angle des rues Maine et Perry, attirait une clientèle restreinte mais curieuse. Il était instruit, éloquent et ambitieux, un homme de science dans une ville encore imprégnée de superstitions. Son épouse, Margaret, était plus discrète. Les registres paroissiaux la décrivent comme raffinée, aimable, souvent vue en promenade avec son fils. Ce fils, Benjamin, était né en 1893.un enfant vif, aux cheveux noirs et au sourire radieux.

Mais tout bascula un après-midi d’été de 1901, lorsque Benjamin chuta d’une calèche et se cogna la tête contre un poteau de clôture. La blessure le laissa partiellement paralysé du côté gauche du visage, une légère mais visible déformation. Pour un médecin dont la vie était consacrée à la guérison, l’ironie de la situation devait être insupportable.

Les voisins se souvenaient du sourire asymétrique du garçon, de la façon dont une de ses paupières restait en retrait par rapport à l’autre lorsqu’il clignait des yeux. Ils se souvenaient aussi de l’obsession grandissante du médecin pour la guérison de son fils. Il se mit à travailler tard dans la nuit, dessinant des schémas, testant de petites bobines et des électrodes. Le pharmacien du coin, qui lui fournissait souvent du fil et des plaques de cuivre, se souvint plus tard que Hartwell posait des questions étranges sur la tension, la résistance et l’endurance nerveuse.

Pour la plupart des gens, cela ressemblait à une simple curiosité. Mais Clara Dent, une des employées de maison des Hartwell, raconta une tout autre histoire des années plus tard. Elle affirma que le médecin emmenait parfois le garçon dans son cabinet après minuit. Elle entendait le bourdonnement de son générateur électrique, la légère odeur d’ozone. Et lorsqu’elle eut juré, un cri étouffé s’éteignit aussitôt.

« Ce n’était pas de la maltraitance », dit-elle avec l’âge. « C’était de l’amour qui était allé trop loin. » Le matin de la photo, Peoria dormait encore à moitié sous un ciel gris. La famille arriva au studio peu après 10 heures. Le photographe, George Wilmont, exerçait ce métier depuis près de vingt ans. Il était habitué aux enfants agités, aux parents nerveux et à la patience infinie qu’exigeait un portrait.

Mais ce matin-là, quelque chose chez le père le mit mal à l’aise. Hartwell était poli, mais tendu. Il ajusta lui-même les épaules du garçon, positionna son menton et lissa ses cheveux avec une méticulosité extrême. Lorsque l’assistant lui demanda s’il souhaitait un essai, Hartwell secoua la tête. « Il se débrouillera », dit-il doucement. « La première prise fut ratée.

Benjamin avait cligné des yeux. La seconde semblait acceptable, mais Hartwell en demanda une troisième. Pour plus de précision », expliqua-t-il. Le garçon resta immobile, les yeux rivés sur l’objectif. Plus tard, Wilmont confia à un collègue que l’enfant paraissait étrangement calme, presque trop calme, comme une statue qui respire. Lorsque la plaque fut développée cet après-midi-là, Wilmont remarqua immédiatement l’irrégularité.

Le visage du père, les mains de la mère, tous nets et parfaits. Seuls les traits du garçon semblaient disparates, comme tirés de deux instants distincts. Perplexe, Wilmont la montra à son assistant. Celui-ci haussa les épaules et dit : « Le garçon a peut-être tremblé. » Mais Wilmont ne pouvait se défaire de l’impression que ce qu’il avait saisi n’était en réalité aucun mouvement.

Le conflit était inscrit sur le visage du garçon, comme gravé au nitrate d’argent. Trois jours plus tard, Benjamin tomba malade. Selon le registre du médecin légiste du comté de Peoria, il fut victime d’une violente convulsion en fin de soirée et mourut dans l’heure qui suivit. Le médecin qui le soignait, son propre père, indiqua que la cause du décès était un choc neurologique consécutif à un traumatisme chronique.

Les funérailles furent intimes, discrètes et rapides. Les Heartwell disparurent peu après. Charles vendit son cabinet quelques mois plus tard et retourna dans l’Est avec sa femme. La maison resta vide jusqu’au printemps suivant. Le silence était empli de rumeurs. Certains disaient que le médecin avait sombré dans la folie, rongé par le chagrin. D’autres murmuraient qu’il avait fait des expériences sur son enfant, qu’il était allé trop loin avec ses traitements électriques, mais rien ne fut prouvé, et en 1905, la famille était tombée dans l’oubli.

La photographie, cependant, demeura. Pendant des décennies, elle resta dans une boîte, dans l’atelier de Wilmont, puis passa à son fils et finalement fut vendue aux enchères dans les années 1940. Elle fut acquise par un collectionneur de photographies anciennes qui la décrivit plus tard comme l’image la plus troublante qu’il ait jamais possédée. Sous la lumière, le tirage semble se déformer subtilement : les yeux, la bouche.

Une légère asymétrie, comme une tension, fait osciller le visage entre immobilité et souffrance. Des experts ont depuis confirmé que l’image n’est pas endommagée. La distorsion a été capturée exactement comme sur la plaque. Il existe des photographies qui documentent l’histoire et d’autres qui semblent la révéler malgré elles. Le portrait de Hartwell appartient à cette dernière catégorie. Il saisit non seulement la ressemblance d’une famille, mais aussi la trace d’une obsession, la frontière entre science et foi, entre guérison et mal.

Rien n’y est ouvertement effrayant. Pas de fantôme, pas de flou, pas de jeu d’ombres. Et pourtant, plus on observe le visage du garçon, plus on a l’impression que l’appareil photo a préservé quelque chose d’invisible. Un moment de conflit, l’espoir d’un père se muant en culpabilité, et un enfant qui tente, un dernier instant, de rester parfaitement immobile.

L’histoire de cette photographie, la vérité sur ce qui s’était réellement passé avant et après sa prise, resta enfouie pendant 70 ans, jusqu’à ce qu’un carnet oublié et un petit reçu de studio commencent à éclairer le visage étrange et asymétrique de ce garçon. Pendant la majeure partie du XXe siècle, la photographie demeura dans l’oubli, simple curiosité parmi d’autres dans les archives d’un collectionneur de portraits anciens de studio.

Ce n’est qu’au printemps 1974 qu’elle attira de nouveau l’attention. Alors que la succession du collectionneur était cataloguée en vue d’une vente aux enchères à Chicago, une jeune chercheuse nommée Elaine Mercer, travaillant pour la Société historique de l’Illinois, remarqua quelque chose d’étrange sur une carte de visite. Elle portait simplement la mention « Famille Peoria 1902 ». L’image était saisissante, même avant qu’elle n’en comprenne l’histoire.

Elaine raconta plus tard que, lorsqu’elle l’avait vue pour la première fois à la loupe, le visage du garçon ne lui avait pas paru flou. Il semblait tiraillé, comme pris entre deux expressions qui ne pouvaient pas correspondre à la même personne. Intriguée, elle mit la photo de côté. Dans son rapport sur les premiers portraits du Midwest, elle mentionna l’image comme un exemple inhabituel de double exposition ou d’asymétrie due au mouvement.

Mais une semaine plus tard, lorsqu’elle la montra à son mentor, l’historien Henry Callaway, celui-ci resta silencieux. Il reconnut le nom « Wilmont and Sons » estampillé au dos. Il l’avait déjà vu une fois, dans un contexte différent, dans le registre d’un médecin légiste datant de 1902, à côté du compte rendu du décès d’un enfant. Ce lien aurait pu s’arrêter là, une simple coïncidence, sans doute, si Callaway n’avait pas fait la découverte suivante.

Le carnet, parmi les papiers du collectionneur, était un petit carnet relié cuir, aux pages jaunies et fragiles. À l’intérieur figuraient les initiales CH, suivies de notes et de schémas épars, écrits d’une écriture cursive précise. La première entrée disait simplement : « John 31902, la récupération de la mobilité est peut-être encore possible grâce à l’écho nerveux. Le corps se souvient de l’électricité. »

On ne comprenait pas immédiatement qui était CH, mais quelques pages plus loin, une autre ligne leva tout doute. « Ben a souri aujourd’hui, même si seule la moitié de sa bouche obéissait. Nous devons fermer le circuit. » Les entrées se poursuivirent pendant plusieurs mois, des observations fragmentaires qui brouillaient la frontière entre notes médicales et quelque chose de bien plus personnel.

Certaines étaient calmes, voire tendres. « Il s’énerve quand il ne peut pas parler clairement. Je dois faire preuve de patience. » D’autres laissaient transparaître du désespoir. « La résistance augmente. Il ressent de la douleur au passage du courant, mais il y a des progrès. Je le vois. » Et puis, vers la dernière page, une phrase qui glaça le sang même des archivistes les plus chevronnés. «

Si le corps ne peut se souvenir de la vie, peut-être que le courant peut le lui apprendre. » L’écriture s’arrêta brusquement. La dernière page était tachée d’une substance qui ressemblait à de l’eau ou à des larmes. En 1975, Mercer et Callaway rédigèrent un bref rapport établissant un lien entre le carnet et le Dr Charles Hartwell, un médecin de Peoria dont le nom figurait dans les annuaires médicaux jusqu’en 1903, avant de disparaître.

Ils retrouvèrent sa maison, démolie depuis longtemps, et découvrirent des fragments de sa correspondance dans les archives locales. Une lettre adressée à un confrère de Boston contenait une phrase troublante : « Nous sommes à l’aube d’une nouvelle forme de guérison. L’électricité n’est pas seulement un outil, elle est la mémoire même. » Pour Callaway, spécialiste de la médecine du XIXe siècle, les implications étaient évidentes.

Hartwell n’avait pas simplement utilisé l’électrothérapie sur son fils. Il tentait une approche radicale, voire impossible, pour restaurer les fonctions perdues par réanimation nerveuse directe. L’idée n’était pas inédite. À la fin du XIXe siècle, des scientifiques comme Luigi Galvani et Giovani Alini avaient démontré que le courant électrique pouvait provoquer des contractions musculaires chez un animal mort, voire chez un cadavre, comme si les muscles étaient vivants.

Ces expériences horrifièrent le public, mais fascinèrent les médecins. Au tournant du siècle, la thérapie galvanique était devenue une mode médicale, promettant de guérir la paralysie, l’hystérie, voire la dépression. Mais là où d’autres voyaient un traitement, Hartwell voyait une résurrection. La photographie fut réexaminée. Lorsque des experts l’analysèrent à nouveau en 1976, ils confirmèrent qu’elle ne présentait aucune trace de dommage, de double exposition ou de flou de mouvement.

Chaque élément, la dentelle, les meubles, les ombres, était d’une netteté parfaite. Seul le visage du garçon semblait dédoublé, comme si ses traits étaient figés entre deux expressions, séparées par une fraction de seconde. Les historiens de la photographie ont noté que cet effet était quasiment impossible dans les conditions d’éclairage et d’exposition de l’époque, à moins, bien sûr, que le sujet n’ait bougé imperceptiblement, peut-être lors du passage d’une faible impulsion électrique.

Cette théorie, invérifiable mais glaçante, s’est discrètement répandue parmi les chercheurs. Hartwell avait-il tenté un dernier traitement avant la séance ? Avait-il appliqué un courant électrique aux nerfs faciaux de son fils dans l’espoir de lui imposer un sourire symétrique ? Si tel était le cas, la photographie aurait pu immortaliser l’instant précis où son expérience a réussi puis échoué. La disparition.

Après la mort de Benjamin, on ne retrouve plus la trace d’Hartwell. Les listes de passagers mentionnent un médecin nommé C. Hartwell se rendant à Boston fin 1902, accompagné d’une femme du même âge que Margaret. Ils n’apparaissent plus jamais dans les recensements. Certains ont supposé qu’ils avaient changé de nom. D’autres ont cru qu’il avait rejoint un laboratoire privé en Europe.

Mais en 1908, un petit avis de décès est paru dans le Boston Evening Transcript : « Dr C.H., anciennement de Peoria, auteur du manuscrit inédit Nerve Memory and the Reclamation of Motion, présumé décédé. » Aucun exemplaire de ce manuscrit n’a jamais été retrouvé. L’étude moderne. En 1998, un historien de la médecine, le Dr James Albbright, obtint l’autorisation de numériser la photographie de Hartwell.

Ses découvertes ravivèrent l’intérêt du public. À fort grossissement, il observa de fines marques linéaires sur le cou et la joue du garçon, parallèles et régulièrement espacées, compatibles avec la pose de petites électrodes métalliques. Le rapport d’Albbright était prudent, voire sceptique. Il conclut que, même s’il était impossible de prouver que la photographie montrait une réaction induite électriquement, la position de l’enfant et l’asymétrie faciale suggéraient une perturbation du contrôle musculaire plutôt qu’une altération de l’expression naturelle.

Il ajouta une phrase qui, encore aujourd’hui, trouble les lecteurs. Si le visage du garçon a bougé pendant la prise de vue, c’était d’une manière normalement impossible pour le corps humain. Ce qui subsiste aujourd’hui, la photographie, est conservée dans les archives climatisées du Musée d’État de l’Illinois, et rarement exposée au public. Le carnet, dont l’appartenance au Dr

Hartwell a été authentifiée, est conservé dans une vitrine scellée à côté. Ensemble, ils forment l’un des mystères médicaux les plus inquiétants et discrets du début du XXe siècle. Un portrait de famille qui a peut-être immortalisé la conséquence inattendue de l’amour d’un père et de l’ambition d’un scientifique. Pour la plupart des gens, ce n’est qu’une image fanée, une famille, un enfant, un instant de quiétude.

Mais pour ceux qui connaissent son histoire, la photographie représente quelque chose de plus profond, un écho du moment où la science a commencé à poser des questions auxquelles l’empathie ne pouvait répondre. Tous les quelques années, un conservateur ou un journaliste se penche à nouveau sur l’affaire, à la recherche d’indices, peut-être un document négligé, un parent survivant, un manuscrit disparu qui pourrait expliquer ce qui s’est réellement passé dans ce studio sombre de Main Street.

Mais rien n’a jamais refait surface. Il ne reste plus que l’image elle-même. Une mère, un père et un garçon dont l’expression refuse de se figer. Pris à jamais entre le mouvement et le silence, entre la vie et le souvenir d’avoir été vivant. En 2006, plus d’un siècle après la prise de la photographie, le mystère de la famille Hartwell a refait surface.

Cette fois, non pas dans des archives, mais dans un vieux coffre en cèdre découvert lors de la rénovation d’une maison à Springfield, dans l’Illinois. À l’intérieur se trouvaient des papiers divers, fragiles comme des feuilles d’automne, des factures, un cahier d’arithmétique d’enfant et une pile de lettres soigneusement enveloppées d’un ruban qui avait été bleu. Le nom sur l’enveloppe du dessus a interpellé l’entrepreneur qui l’a trouvée : Mme Margaret Hartwell.

Dans ces lettres se trouvait le dernier fil de l’histoire. La première lettre était datée d’avril 1902. Écrite de Boston. L’écriture de Margaret était soignée mais irrégulière, comme si elle avait été malade ou épuisée. Charles dit que l’expérience était nécessaire. Il insiste sur le fait que Benjamin n’a rien ressenti.

Je veux le croire, mais quand je ferme les yeux, je revois notre garçon dans ce fauteuil, son visage se crisper puis se figer. Le photographe a dit qu’il fallait attendre qu’il reprenne ses esprits avant de prendre la photo, mais Charles a répondu : « Non, c’est maintenant. » La deuxième lettre, adressée à sa sœur à Saint-Louis, était encore plus fragile.

Il croit que le courant peut préserver les nerfs même après un arrêt cardiaque. Il parle comme si Benjamin n’était pas parti, mais seulement endormi. Il passe des nuits blanches à écrire et à guetter le moindre mouvement. J’ai peur de ce qu’il espère trouver. Et enfin, la dernière lettre. Jamais envoyée. Datée du 6 mai 1902. La pièce sent le métal et l’ozone. Charles dit pouvoir faire en sorte que les muscles se souviennent de leur forme.

Il dit que si la lumière frappe au bon moment, nous le reverrons. Il m’a demandé de tenir la main de Benjamin pendant qu’il ajustait les fils. Sa peau était glacée. Quand le courant est passé, ses yeux se sont ouverts, mais pas comme avant. Ils ne m’ont pas vue. Ils se sont contentés de le fixer. L’écriture de Margaret s’interrompt au milieu d’une phrase. Le reste de la page est blanc.

Lorsque les historiens ont vérifié l’authenticité de la lettre, ils ont compris ce qu’ils lisaient. Non pas un simple chagrin, mais le récit d’une obsession, et peut-être la première tentative documentée de stimulation nerveuse post-mortem photographiée en temps réel. Le timing était trop parfait. La date de la dernière lettre correspondait au jour même où le photographe Wilmont and Sons avait enregistré sa séance avec la famille Hartwell.

Les registres l’ont confirmé. Une famille, trois expositions, une acceptée. Deux ont été détruites à la demande du Dr Hartwell. Qu’a donc réellement capturé ce tirage survivant ? Lorsque la photographie a été réexaminée à l’aide d’analyses spectrales modernes, les chercheurs ont remarqué quelque chose de nouveau. Un léger halo de distorsion lumineuse entourait la tête du garçon, différent de tout reflet parasite ou artefact d’exposition classique.

Il ne se situait pas à la surface de la plaque, mais à l’intérieur de l’émulsion, créé par une brève décharge électrique. Autrement dit, le courant avait traversé l’enfant au moment précis du déclenchement. En 2012, l’historienne Rachel Kim découvrit une référence dans les archives privées de la bibliothèque médicale de Harvard :

une lettre mal classée de 1903, écrite par un ancien assistant de laboratoire. Elle mentionnait un certain Dr H., récemment arrivé de l’Illinois, qui avait apporté une image censée démontrer la persistance électrique dans les tissus humains. L’assistant décrivait Hartwell comme nerveux, tremblant, toujours sur ses gardes.

Il affirmait que le médecin parlait constamment de son fils, un garçon de neuf ans dont le visage, disait-il, avait un jour souri après sa mort. Mais la lettre se terminait sur une note différente. Il brûla ses carnets avant de partir. Il expliqua qu’il ne pouvait pas laisser le monde voir ce qu’il avait fait. Hartwell disparut peu après. Aucune trace de son décès n’a été retrouvée. La photographie de Hartwell demeure sous clé, conservée dans un lieu sécurisé et rarement exposée, sauf aux chercheurs.

Ceux qui l’ont vue de leurs propres yeux décrivent la même réaction paradoxale : un sentiment de calme suivi d’un malaise, comme si l’image était presque vivante, luttant contre l’immobilité. L’expression du garçon semble changer au gré de la lumière. Un instant, sa bouche paraît douce, presque souriante. L’instant d’après, ses lèvres s’étirent vers le bas, ses yeux se creusent.

C’est comme si le visage refusait de choisir à quel moment il appartient. Les experts attribuent cette illusion au grain photographique et aux variations d’éclairage, mais certains se sont demandé, en secret, si quelque chose de plus profond n’était pas enregistré dans cette fine couche de nitrate d’argent, une sorte d’écho électrique. La trace du mouvement figée à l’instant précis où la vie et le souvenir se sont rencontrés.

La science peut en expliquer une grande partie, mais pas la totalité. S’il y a une leçon à tirer de l’histoire de Hartwell, c’est celle-ci : la frontière entre science et souffrance était autrefois dangereusement ténue. À une époque où l’électricité promettait de guérir l’incurable, certains croyaient même qu’elle pourrait guérir l’âme humaine. Le docteur Hartwell n’était pas un monstre, du moins pas au sens des légendes.

C’était un père qui refusait d’accepter la fatalité de la mort, qui prenait une étincelle pour un battement de cœur. Sa tragédie ne résidait pas dans sa cruauté, mais dans son espoir. Et c’est ainsi que la photographie perdure, non comme preuve d’horreur, mais comme relique d’un amour poussé à l’extrême, d’une douleur figée dans un instant. Le visage déformé du garçon est plus qu’un simple hasard de lumière.

Il est la manifestation visible d’une question qui hante l’humanité depuis des siècles : si la mémoire peut être inscrite dans le corps, l’amour peut-il la faire revivre ? Nul ne peut l’affirmer avec certitude. Mais lorsqu’on plonge son regard dans les yeux de Benjamin Hartwell, même à travers un siècle de poussière et de délabrement, il est difficile de ne pas ressentir sa présence, ni vivant ni mort, mais perpétuée par le courant qui l’a jadis traversé.

Et c’est peut-être ce que le Dr Hartwell désirait vraiment : non pas la résurrection, mais le souvenir. Au final, la photographie de Hartwell n’est pas qu’un mystère. C’est un miroir. Elle reflète notre propre désir de retenir, de réparer ce que le temps efface. De croire que la technologie peut rendre la mémoire immortelle. Mais toute étincelle s’éteint. Toute lumière s’éteint.

Et parfois, ce que nous ramenons des ténèbres n’est pas ce que nous avons perdu, mais ce que nous redoutions d’affronter. Si des histoires comme celle-ci vous fascinent – l’histoire vraie, le mystère authentique, ces moments où science et chagrin se rencontrent –, abonnez-vous et restez avec nous. D’innombrables photographies oubliées, archives cachées et vies inédites attendent leur tour sous la surface de l’histoire.

D’ici là, gardez les yeux ouverts. Parfois, le passé nous observe encore.

News

La vérité scellée de Neverland : ce que contenait le garage secret de Michael Jackson, ouvert après 15 ans de silence

La vérité scellée de Neverland : ce que contenait le garage secret de Michael Jackson, ouvert après 15 ans de…

La vérité scellée de Neverland : ce que contenait le garage secret de Michael Jackson, ouvert après 15 ans de silence

La vérité scellée de Neverland : ce que contenait le garage secret de Michael Jackson, ouvert après 15 ans de…

Le Jardin Secret de Jean : Comment une Découverte Archéologique Sous le Tombeau de Jésus Valide l’Évangile au Mot Près.

Le Jardin Secret de Jean : Comment une Découverte Archéologique Sous le Tombeau de Jésus Valide l’Évangile au Mot Près….

Le Mythe Brisée : À 73 ans, Jean-Jacques Goldman Révèle la « Tension Latente » et le « Mépris » qui ont Défini sa Collaboration avec Johnny Hallyday.

Le Mythe Brisée : À 73 ans, Jean-Jacques Goldman Révèle la « Tension Latente » et le « Mépris »…

7 Minutes de Vérité : Le Réquisitoire de Lecornu sur AUKUS qui a humilié Londres et secoué l’OTAN.

7 Minutes de Vérité : Le Réquisitoire de Lecornu sur AUKUS qui a humilié Londres et secoué l’OTAN. Article: 7…

Le Sacifice Émotionnel de Brigitte Bardot : Pourquoi l’Icône de la Sensualité a Rejeté 60 Millions d’Euros pour un Héritage Qui Touche Toute la France

Le Sacifice Émotionnel de Brigitte Bardot : Pourquoi l’Icône de la Sensualité a Rejeté 60 Millions d’Euros pour un Héritage…

End of content

No more pages to load