Le Pari Albanais : Comment Giorgia Meloni a Verrouillé la Méditerranée et Mis l’Europe au Défi

Imaginez la scène. Septembre 2025, dans les eaux agitées de la mer Adriatique. Un petit navire de la marine italienne intercepte une embarcation précaire. À son bord, seize hommes, Égyptiens et Bangladais, rescapés de la Méditerranée. Ils pensent être en route pour l’Italie, la porte d’entrée de l’Europe. Au lieu de cela, ils débarquent devant une installation flambant neuve en Albanie, le premier centre de traitement des demandes d’asile “offshore” d’Europe. En quelques jours, leur sort est scellé. Cette brève détention va déclencher une crise continentale, remontant jusqu’aux plus hautes cours de justice européennes.

C’est l’histoire d’une femme, la Première ministre italienne Giorgia Meloni, qui, face au flux incessant de bateaux traversant la Méditerranée, a dit “assez”. Son pari audacieux est en train de réécrire les règles de la politique migratoire européenne, que Bruxelles le veuille ou non.

Pendant que l’Allemagne débattait de politique intérieure et que Bruxelles rédigeait un énième pacte sur la migration, Meloni agissait. Elle a construit des centres de détention sur un sol étranger et militarisé son littoral. L’establishment l’a traitée d’imprudente. Les groupes de défense des droits de l’homme l’ont qualifiée de cruelle. Les tribunaux européens l’ont déclarée potentiellement illégale.

Mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Et ils sont stupéfiants. En 2024, les traversées de la Méditerranée, la route migratoire la plus dangereuse au monde, ont chuté de près de 60 %. L’Italie, autrefois la porte d’entrée réticente de l’Europe pour des centaines de milliers de personnes, a vu les arrivées s’effondrer, passant de plus de 157 000 en 2023 à seulement 66 000 l’année suivante. Sur l’ensemble de l’Union européenne, les franchissements irréguliers des frontières sont tombés à leur plus bas niveau depuis 2021.

Ces statistiques ne sont pas de simples lignes sur le bureau d’un bureaucrate à Bruxelles. Elles représentent des milliers de vies qui n’ont pas été risquées sur des bateaux de fortune, des milliers de tragédies qui n’ont jamais eu lieu. Pourtant, cette “réussite” est devenue l’expérience politique la plus controversée d’Europe.

Pour comprendre laonde de choc, il faut saisir ce que Meloni a réellement fait. Le “modèle albanais” n’est pas seulement un renforcement des frontières ; c’est une refonte complète de la gestion des demandeurs d’asile. Dans le cadre d’un accord de cinq ans, d’une valeur de plusieurs centaines de millions d’euros, l’Italie a construit deux installations ultramodernes sur le sol albanais, créant ce que les juristes appellent une “juridiction italienne extraterritoriale”.

Le mécanisme est simple : les migrants secourus par des navires italiens dans les eaux internationales ne posent plus automatiquement le pied sur le sol européen. Ils sont conduits en Albanie. Là, ils sont soumis à des procédures accélérées, leur demande étant traitée en 28 jours, au lieu des mois, voire des années, habituels en Italie. Ceux qui obtiennent l’asile sont transférés en Italie ; ceux qui sont déboutés sont immédiatement expulsés depuis l’Albanie.

C’était élégant, efficace et, selon la Cour de justice de l’Union européenne, potentiellement illégal. La bataille juridique qui s’ensuivit a révélé les fractures profondes du projet européen. Les tribunaux italiens, invoquant le droit européen, ont bloqué à plusieurs reprises les transferts, contestant le fait que l’Égypte ou le Bangladesh puissent être considérés comme des “pays sûrs” alors que des parties de leur territoire posent des risques. La CJUE, dans une décision historique, a statué qu’aucun pays ne pouvait être jugé “entièrement sûr” à moins que la totalité de son territoire n’offre une protection à chacun – une norme si stricte qu’elle pourrait vider la moitié du monde de sa substance.

La réponse de Meloni fut d’une défiance caractéristique : si le droit européen empêche un contrôle efficace des frontières, alors le droit européen doit changer. Elle a accusé les juges de “saboter la gouvernance démocratique”. La confrontation a mis en lumière une question fondamentale : qui, en fin de compte, décide de la politique d’immigration en Europe ?

Pendant que l’Italie se battait contre les tribunaux, d’autres nations observaient avec fascination. Des représentants du gouvernement néerlandais ont discrètement visité les installations albanaises. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a salué la “pensée innovante” de Meloni. Partout en Scandinavie, des gouvernements traditionnellement libéraux ont commencé à durcir leurs propres règles d’asile. Même la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, autrefois sceptique, parle désormais de “solutions innovantes”. La femme rejetée comme une populiste d’extrême droite était en train de devenir la nouvelle faiseuse de tendances de la politique européenne.

Mais cette révolution a un coût humain, écrit en triomphes et en tragédies. 2 300 personnes sont encore mortes en Méditerranée en 2024. Les critiques affirment que la politique de Meloni n’a fait que pousser les migrants vers des routes plus périlleuses, citant une augmentation des arrivées aux îles Canaries, en Espagne. Les centres albanais, avec leurs hauts murs et leurs conditions “carcérales”, ont attiré des comparaisons avec les tristement célèbres installations offshore de l’Australie.

Le coût financier est également astronomique. Les installations albanaises, qui coûteront près d’un milliard d’euros sur cinq ans, ne traitent qu’une fraction des migrants pour lesquels elles ont été conçues. Les critiques calculent que chaque personne envoyée en Albanie coûte au contribuable italien plus de 30 000 €, assez pour intégrer plusieurs demandeurs d’asile sur le sol italien. Les politiciens de l’opposition raillent ces centres, les qualifiant de “niches les plus chères du monde”, vides, mais accumulant les frais de maintenance.

À cela, les défenseurs de Meloni répondent que la dissuasion justifie la dépense. Si la simple existence de l’option albanaise décourage des milliers de personnes de tenter la traversée, le programme s’autofinance en vies sauvées et en services non saturés. Ce n’est pas de la comptabilité, disent-ils, c’est un “investissement stratégique dans la sécurité nationale”.

Pour les habitants de Lampedusa, la petite île devenue le symbole de la crise, c’est un retour à la “nouvelle normalité”. Les villages qui voyaient des milliers de migrants arriver en une nuit fonctionnent à nouveau comme des communautés. La Bourse de Meloni n’est pas financière ; elle est politique. Ses cotes de popularité restent très élevées, précisément parce que de nombreux Italiens estiment que leur gouvernement a enfin écouté leurs préoccupations plutôt que les directives de Bruxelles.

L’effet domino est clair. La politique de Meloni a exposé la contradiction fondamentale de l’Europe : elle promet de défendre le droit humanitaire tout en attendant des États de première ligne qu’ils assument l’essentiel du fardeau. Elle exige des normes communes tout en permettant aux pays du Nord d’éviter leurs responsabilités.

Le génie de Meloni a été de reconnaître que ce système était intenable et d’agir unilatéralement. En créant des faits sur le terrain – ou plutôt, des faits en Albanie – elle a forcé l’Europe à affronter ses propres contradictions. Le précédent de la juridiction extraterritoriale ouvre des possibilités que les juristes commencent à peine à explorer.

Début 2025, les centres de détention albanais étaient en grande partie vides, leur objectif suspendu par les contestations judiciaires. Mais leur simple existence avait déjà atteint un objectif remarquable. La “psychologie de la dissuasion” avait commencé à fonctionner. Le message était clair : l’Italie, et par extension l’Europe, ne serait plus une destination garantie.

L’avenir de cette révolution est incertain. Mais Giorgia Meloni a déjà changé la conversation. On ne se demande plus “si” l’Europe doit contrôler ses frontières, mais “comment” elle peut le faire efficacement. En regardant les hauts murs de ces centres en Albanie, on ne voit pas seulement du béton et de l’acier ; on voit le reflet d’un continent en pleine lutte avec sa propre identité. Meloni a donné sa réponse. L’Europe doit maintenant décider de suivre sa voie ou d’en forger une autre. Ce choix ne définira pas seulement la politique migratoire, mais l’âme même du projet européen.

News

Complotto al Quirinale? Belpietro Svela il Piano Segreto: “Vogliono un Governo Tecnico per ‘Salvarci’ dal Voto”

BELPIETRO RIVELA: “AL QUIRINALE COMPLOTTANO PER FAR CADERE IL GOVERNO DI GIORGIA MELONI” I NOMI Roma – Ci sono momenti…

“Dovrebbero vergognarsi”. Gemelle Kessler, l’attacco del politico italiano

“Dovrebbero vergognarsi”. Gemelle Kessler, l’attacco del politico italiano C’è una storia che attraversa l’Italia come una lama sottile, scatenando tempeste…

JD Vance fa una dichiarazione incredibile su Marine Le Pen!

JD Vance fa una dichiarazione incredibile su Marine Le Pen! Washington, D.C. – In un mondo dove la diplomazia è…

🤯 Bufera su Amici: Asia De Figlio è FIGLIA DI… lo hanno nascosto fino ad ora!

🤯 Bufera su Amici: Asia De Figlio è FIGLIA DI… lo hanno nascosto fino ad ora! Luci, Ombre e Piroette:…

Il crollo della doppia morale: Paragone asfalta la Lorenzin e svela l’ipocrisia della sinistra in diretta TV

Il crollo della doppia morale: Paragone asfalta la Lorenzin e svela l’ipocrisia della sinistra in diretta TV L’Arena Mediatica e…

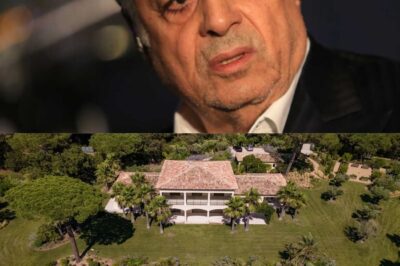

ENRICO MACIAS EN LARMES : IL ABANDONNE SA VILLA DE SAINT-TROPEZ ET LÂCHE UNE BOMBE SUR SA VIE PRIVÉE ! « Je n’ai plus le choix… » : Le chanteur au cœur brisé vient de signer l’acte qui va DÉCHIRER ses fans ! Sa mythique demeure varoise, témoin de ses plus grands amours et de ses pires désillusions, est officiellement À VENDRE !

ENRICO MACIAS EN LARMES : IL ABANDONNE SA VILLA DE SAINT-TROPEZ ET LÂCHE UNE BOMBE SUR SA VIE PRIVÉE !…

End of content

No more pages to load