Les derniers instants de Bourvil – Mort seul, avant que la France ne le sache et sans un mot d’adieu.

Le dernier souffle de Bourvil – Une lumière qui ne s’éteindra jamais

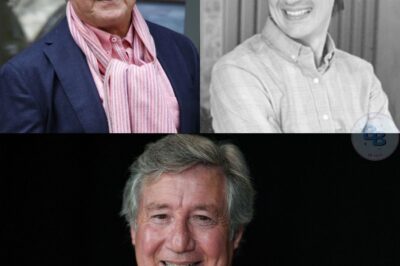

Le 23 septembre 1970, à 6h37 du matin, Paris dormait encore. Les journaux imprimaient leurs éditions, les radios diffusaient des chansons d’été, et dans un appartement discret du 16ᵉ arrondissement, un homme s’éteignait sans bruit. Bourvil, de son vrai nom André Raimbourg, venait de partir. Sans témoin, sans fracas, dans la plus grande pudeur. Ce matin-là, la France perdit l’un de ses visages les plus aimés, mais elle ne le sut que bien plus tard.

Il était allongé dans son fauteuil préféré, tourné vers la fenêtre. Le jour n’était pas encore levé, la ville encore silencieuse. Sa femme Jeanne, assise près de lui, tenait sa main. Il ouvrit les yeux une dernière fois, sourit doucement, puis ferma les paupières. Ce fut tout. Un souffle, puis le silence. Mais c’était un silence habité — celui d’un homme qui, toute sa vie, avait choisi la douceur plutôt que le bruit.

Pendant plus de trente ans, Bourvil avait fait rire, chanter, rêver des millions de Français. Il incarnait la bonté, la tendresse, la simplicité. Pourtant, derrière son sourire d’homme heureux, se cachait une douleur silencieuse. Depuis plusieurs mois, il luttait contre une maladie rare et insidieuse qui rongeait lentement son corps. Fidèle à sa nature pudique, il n’en parla à personne. Ni à ses fans, ni même à ses amis les plus proches.

Jean-Pierre Mocky, qui le côtoya dans ses dernières années, racontera plus tard :

« Il souffrait, c’était évident, mais il trouvait toujours une blague, une anecdote pour détourner la conversation. Comme s’il nous protégeait de lui-même. »

C’était tout Bourvil : un homme qui, alors que la douleur le rongeait, continuait à sourire pour ne pas attrister les autres. Pendant les tournages de ses derniers films, il arrivait fatigué, marchait plus lentement. Mais dès que la caméra tournait, la magie opérait. Il redevenait Bourvil, celui que la France aimait tant : drôle, lumineux, bienveillant.

Un assistant du film Le Mur de l’Atlantique se souvient :

« On sentait qu’il puisait dans ses dernières forces. Dès qu’on disait “moteur”, il brillait. Dès qu’on coupait, il redevenait pâle. »

Dans l’intimité de son foyer, sa femme Jeanne était la seule à connaître toute l’étendue de sa souffrance. Les nuits sans sommeil, les douleurs cachées derrière des sourires forcés. Pourtant, jamais il ne se plaignait. « Je ne veux pas qu’on s’inquiète pour moi », disait-il simplement. Il voulait préserver l’image de l’homme simple et bon que tout le monde aimait.

Le soir, il aimait s’asseoir près de la fenêtre, écouter les oiseaux, relire de vieilles partitions. La musique et le silence étaient devenus ses refuges. « Je me reposerai plus tard, pour l’instant je suis vivant », confia-t-il un jour à un ami. Ces mots simples contenaient toute sa philosophie : vivre tant qu’il le pouvait, aimer jusqu’au bout.

Son parcours, pourtant, n’avait rien d’évident. Né le 27 juillet 1917 dans un petit village normand, il avait grandi sans père, élevé par une mère courageuse. Très jeune, il découvre la musique et le théâtre. Il étudie le violon, puis entre au conservatoire. Son rêve n’était pas la gloire, mais la beauté des choses simples. Dans les années 1940, il invente son pseudonyme, Bourvil, d’après le nom de son village natal.

Sur scène, il chante avec une voix traînante, pleine d’humanité. Salade de fruits, La tactique du gendarme, Le petit bal perdu… Ses chansons sentent la campagne, la sincérité, la joie tranquille. Puis vient le cinéma. Son duo mythique avec Louis de Funès fait exploser sa notoriété. La Grande Vadrouille, Le Corniaud : des triomphes qui rassemblent des générations entières.

Mais Bourvil ne se contentait pas de faire rire. Dans La Traversée de Paris ou Le Miroir à deux faces, il montrait toute l’étendue de son talent dramatique. Sous la bonhomie, il y avait une lucidité poignante. Il ne jouait pas la douleur, il la contenait — et c’était encore plus bouleversant.

Dans la vie privée, il restait fidèle à son image : un homme simple, sans scandales. Avec Jeanne, il menait une existence paisible. Le jardin, les promenades, les repas en famille… Rien d’extravagant, tout en douceur. Et quand la maladie se déclara, il voulut que tout reste ainsi. Il continua à tourner, à sourire, à faire rire — même quand la fatigue le clouait presque au fauteuil.

À l’été 1970, son état s’aggrava. Il ne pouvait plus marcher longtemps. Il refusait les interviews, écourtait les appels. « Je suis un peu fatigué aujourd’hui, mais ça ira demain », répétait-il. Il savait pourtant que demain ne serait pas meilleur.

Un matin de juillet, il dit à sa femme :

« J’ai déjà beaucoup parlé. Maintenant, je préfère écouter. »

Depuis, il passait ses journées à observer la lumière du matin tomber sur les feuilles. Il disait : « La lumière du matin dit la vérité. » Cette vérité-là, il la regardait droit dans les yeux.

Puis vint septembre. Le 22, il ne parla presque plus. Jeanne lui lisait doucement un vieux roman qu’il aimait. Il écoutait, les yeux fermés. Et à l’aube du 23, dans la pâleur d’un ciel d’automne, il serra la main de Jeanne et s’en alla, paisiblement.

Quand la nouvelle tomba dans les rédactions, plusieurs heures plus tard, le pays tout entier se figea. « Bourvil est mort », trois mots simples, mais lourds d’une émotion indicible. À la radio, on diffusa La Tendresse sans commentaire. Dans les rues, les passants s’arrêtaient devant les kiosques, le regard perdu sur son sourire en noir et blanc.

Les cinémas rediffusèrent spontanément La Grande Vadrouille. Les gens riaient, mais à la sortie, personne ne parlait. Le rire avait un goût d’adieu.

Louis de Funès, son compagnon de scène, resta muet plusieurs jours. Il ne put retenir ses larmes lorsqu’il déclara plus tard :

« Bourvil, c’était la bonté faite homme. »

Le jour des obsèques, il n’y eut ni foule ni caméras. Il avait tout prévu : une cérémonie simple, intime, une valse douce, un air de violon. Pas de discours, juste le silence. Ce même silence qui, toute sa vie, avait été son refuge.

Aujourd’hui encore, plus d’un demi-siècle après sa mort, Bourvil n’a jamais quitté les cœurs. Il vit dans les films qu’on regarde en famille, dans les chansons qu’on fredonne sans y penser, dans la lumière tamisée des souvenirs. Il n’a jamais crié, jamais cherché le scandale. Il a simplement choisi d’aimer, de sourire, de consoler.

Bourvil n’a pas été une étoile filante.

Il a été une lampe douce, celle qu’on rallume quand tout devient trop sombre.

Et cette lumière-là, elle ne s’éteindra jamais.

News

Anniversaire de la mort de Patrick Roy : La véritable cause du décès du présentateur révélée.

Anniversaire de la mort de Patrick Roy : La véritable cause du décès du présentateur révélée. Le 18 février 1993…

“Ne me dis pas que…” : Michael Goldman choqué par la demande d’un académicien pour les évaluations

“Ne me dis pas que…” : Michael Goldman choqué par la demande d’un académicien pour les évaluations. Les académiciens démarrent…

CHOC: À 91 ans, Brigitte Bardot se déchaîne et révèle un secret sur la France : la laideur règne en France.

CHOC: À 91 ans, Brigitte Bardot se déchaîne et révèle un secret sur la France : la laideur règne en…

CHOC: « Il est mort » la triste annonce de Patrick Sabatier

CHOC: « Il est mort » la triste annonce de Patrick Sabatier. Depuis 2013, le phénomène des films à suspense…

Il y a 1 heure, Cyril Féraud s’est effondré et a pleuré à l’antenne lorsque sa femme a publié un message brisant son silence sur le bonheur familial.

Il y a 1 heure, Cyril Féraud s’est effondré et a pleuré à l’antenne lorsque sa femme a publié un…

L’Héritage Toxique d’Ursula von der Leyen : Comment les Courriels Révélés du “Pfizergate” Menacent de Faire S’effondrer la Commission Européenne

L’Héritage Toxique d’Ursula von der Leyen : Comment les Courriels Révélés du “Pfizergate” Menacent de Faire S’effondrer la Commission Européenne….

End of content

No more pages to load