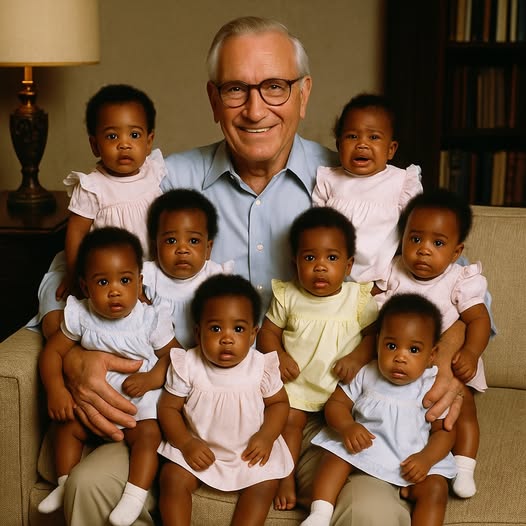

À l’automne 1979, Samuel « Sam » Whitaker, un concierge de lycée sans prétention, franchit les portes du Foyer pour enfants de l’Université de Detroit Mercy avec un objectif simple : donner un carton de couvertures et de jouets. Il repartit ce jour-là non pas le cœur vide, mais avec neuf nourrissons – neuf petites filles noires que le monde avait déjà décidé de ne pas aimer.

Chacun d’eux avait été étiqueté « inadoptable ». Leurs dossiers mentionnaient des choses comme « trop vieux », « métis » ou « toxicomane de naissance ». Pour le système, ce n’étaient que des statistiques. Mais pour Sam, qui avait perdu sa femme en couches un an auparavant, c’était un dessein divin.

« En regardant ces filles, j’ai vu les yeux de ma femme », avait déclaré Sam lors d’une interview accordée au Detroit Press en 1989. « Si personne ne les voulait, c’est peut-être que c’était mon destin. »

À cette époque, les agences d’adoption américaines étaient encore imprégnées de préjugés latents. L’adoption interraciale était controversée, l’adoption par un parent seul était quasiment inédite, et adopter neuf enfants ? Impensable. Pourtant, à Noël de cette même année, les papiers étaient signés. Samuel Whitaker devenait officiellement père de neuf enfants.

La maison sur Elm Street

Les voisins murmuraient que Sam était devenu fou. Sa maison, rue Elm, était petite : deux chambres, une cuisine étroite et une véranda délabrée qui penchait comme une épaule fatiguée. Mais chaque matin, on entendait des rires jaillir des fenêtres comme des rayons de soleil.

Sam travaillait en double poste à l’usine Ford et nettoyait les salles de classe le soir. Il cuisinait des plats maison, tressait les cheveux et lisait des histoires au coucher sur des reines, des scientifiques et des héros qui ressemblaient à ses filles. Il leur a inculqué la discipline, mais surtout la dignité .

L’une des plus âgées, Amara , se souviendra plus tard : « Il ne nous a jamais laissé dire que nous étions pauvres. Il disait : “Être pauvre, c’est abandonner. Nous, nous sommes juste entre deux bénédictions.” »

Les filles ont grandi avec des chaussures de seconde main, mais un amour inconditionnel. Sam ne s’est jamais remarié. Quand on lui demandait pourquoi, il souriait doucement : « J’ai déjà ma famille. »

Luttes et survie

Élever neuf filles n’était pas chose facile. Il y avait des soirs où Sam sautait le dîner pour que ses filles puissent manger. Il y avait des hivers où le chauffage tombait en panne, et il les réunissait toutes dans une seule pièce pour dormir sous des piles de couvertures, en leur racontant des histoires de fantômes jusqu’au matin. Et il y avait aussi des moments plus sombres.

En 1987, les services de protection de l’enfance ont enquêté sur lui après qu’un voisin a signalé « trop d’enfants et pas assez d’espace ». Les travailleurs sociaux sont arrivés, s’attendant au chaos, mais ont trouvé neuf filles faisant leurs devoirs en rangs serrés, leur père préparant une soupe sur le feu.

« L’homme était épuisé mais doux », écrivit plus tard un employé dans un rapport. « Il gère cette maison avec plus d’amour que la plupart des demeures que j’ai vues. »

Ce rapport les a sauvés. La famille Whitaker est restée unie.

Les filles se lèvent

Les décennies passèrent. Les filles devinrent, une à une, des femmes extraordinaires, chacune portant en elle la résilience que Sam avait semée dans leurs os.

Amara Whitaker , l’aînée, est devenue avocate spécialisée dans les droits civiques à Washington, D.C., notamment dans les affaires de discrimination raciale et la réforme du système de placement familial. Elle a fondé la Fondation Whitaker en hommage à son père ; cette fondation finance aujourd’hui des bourses d’études pour les enfants placés en famille d’accueil.

Naomi Whitaker , la seconde, est devenue chirurgienne à Atlanta – la première femme noire à occuper le poste de chef du service de chirurgie cardiothoracique à l’hôpital régional St. Jude. Ses recherches sur les malformations cardiaques congénitales ont sauvé des milliers de vies.

Zara , autrefois la plus discrète, est devenue journaliste au New York Times . Sa série « Les enfants oubliés d’Amérique », récompensée par le prix Pulitzer, a mis en lumière les défaillances systémiques du système de placement familial.

Foi , Joie et Espérance , les « triplées spirituelles », ont chacune emprunté des chemins différents : Foi est devenue pasteure , Joie musicienne et Espérance architecte , aidant à reconstruire des communautés détruites par des catastrophes naturelles.

Leah , la septième fille, s’est lancée en politique et est devenue conseillère municipale à Détroit, la même ville qui avait jadis tourné le dos à sa famille.

Destiny , la huitième, est devenue enseignante spécialisée dans les enfants ayant des troubles d’apprentissage.

Et la plus jeune, Grace , celle dont les médecins disaient qu’elle ne marcherait peut-être jamais en raison de sa prématurité, est devenue médaillée d’or paralympique en athlétisme. Son discours de victoire en 2008 a commencé par trois mots : « Pour mon père. »

Les dernières années de Samuel Whitaker

Sam n’a jamais recherché la gloire ni l’argent. Il n’a jamais possédé de voiture neuve ni voyagé à l’étranger. Mais à mesure que la vie de ses filles s’épanouissait, la ville qui l’avait jadis jugé commença à le remarquer.

En 2009, le maire de Détroit a proclamé le 12 juin « Journée Samuel Whitaker » , en hommage à son engagement pour la protection de l’enfance et l’unité raciale. Les flashs crépitaient, les politiciens prenaient la parole, mais Sam se contentait de sourire et de dire : « J’ai simplement fait ce que tout père devrait faire. »

Il s’est éteint paisiblement en 2013, à l’âge de 78 ans, entouré de ses neuf filles. Ses dernières paroles, selon Amara, furent : « Dites aux filles qu’elles m’ont rendu fier. »

46 ans plus tard : les retrouvailles

En 2025, les sœurs Whitaker se sont retrouvées pour la première fois en près de dix ans. Les retrouvailles ont eu lieu dans leur ancienne maison de la rue Elm, aujourd’hui transformée en Whitaker Center for Hope , un refuge à but non lucratif pour les jeunes placés en famille d’accueil.

L’événement était chargé d’émotion. Les pièces, autrefois minuscules, resplendissaient désormais de photographies : Sam lisant des histoires à ses filles, leurs anniversaires d’enfance, des bulletins scolaires scotchés au réfrigérateur. Mais au cœur de la maison trônait une nouveauté : une statue en bronze de Samuel Whitaker, tenant un enfant dans ses bras, gravée de sa citation préférée :

« L’amour n’est pas une question de sang. Il s’agit de savoir qui reste quand tous les autres s’en vont. »

Ce soir-là, chacune des filles prit la parole. Grace se souvint du jour où Sam avait vendu sa seule voiture pour lui acheter un fauteuil roulant capable de monter les escaliers. Joy chanta un chant gospel qu’il fredonnait en lavant les couloirs de l’école. Et Naomi fit une confession :

« La première fois que j’ai tenu un scalpel, j’ai pensé à mon père qui me donnait un biberon quand j’étais malade. Ses mains ne tremblaient jamais. C’est comme ça que j’ai appris la force. »

Les derniers mots de Zara ont plongé la pièce dans un silence de mort :

« En 1979, un concierge a adopté neuf filles dont personne ne voulait. En 2025, ses filles dirigent des hôpitaux, des tribunaux, des églises et des écoles. Si ce n’est pas cela le rêve américain, alors il est peut-être temps de redéfinir ce que ce rêve signifie vraiment. »

Un héritage au-delà du sang

L’histoire de Whitaker a dépassé les frontières de Détroit. Les grandes chaînes de télévision ont diffusé des documentaires intitulés « Le père qui a choisi neuf enfants » et « La Maison de l’espoir ». Des universités ont intégré son histoire à leurs cours d’éthique. Des milliers de lettres ont afflué de tout le pays : des enfants placés en famille d’accueil qui avaient retrouvé l’espoir, des parents célibataires qui avaient puisé du courage et des enseignants qui se souvenaient que l’amour pouvait changer le cours de n’importe quel destin.

Mais l’hommage le plus touchant est sans doute celui rendu par Laila, la fille d’Amara, âgée de 12 ans. Debout devant l’assemblée, elle a lu des extraits du vieux journal de son grand-père, désormais jauni et usé par le temps.

« On dit que j’ai sauvé neuf filles. La vérité, c’est qu’elles m’ont sauvée. Chaque rire, chaque étreinte, chaque petite victoire — c’est le son de la rédemption. »

Laila referma le livre , les larmes brillant dans ses yeux.

« Il n’a pas seulement fondé une famille », a-t-elle déclaré. « Il a bâti un héritage d’amour qui nous survivra tous. »

De l’oubli à l’éternité

Quarante-six ans après l’acte d’amour impossible d’un homme, le monde en comprend enfin le sens. Les neuf filles de Samuel Whitaker ne sont plus de simples statistiques : elles incarnent la preuve vivante que la famille n’est pas innée, mais se construit, un acte de foi à la fois.

Aujourd’hui, le Whitaker Center for Hope est à la fois un mémorial et un symbole d’espoir, accueillant chaque année plus de 300 jeunes placés en famille d’accueil. Sa devise, gravée dans l’arche d’entrée, est la suivante :

« Choisi. Chéri. Transformé. »

Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Elm Street, Amara leva les yeux vers la statue de son père et murmura les mots qui portaient en eux leurs neuf vies :

« On a réussi, papa. Exactement comme tu l’avais dit. »

Et pour la première fois depuis des années, Detroit semblait à nouveau être un foyer — non pas à cause de ceux qui y vivaient, mais grâce à l’amour qui y avait régné.

News

La pauvre mère noire pleurait car elle n’avait pas assez d’argent pour acheter des médicaments pour son enfant — puis le milliardaire qui se tenait derrière elle a dit : « Venez avec moi… »

C’était un après-midi d’été lourd et humide à Macoo, en Géorgie, lorsque Taoya Brooks , une mère célibataire de 28…

« Pitié, Monsieur », murmura la servante enceinte. Mais lorsque le milliardaire s’approcha, tous retinrent leur souffle, attendant de voir ce qu’il allait faire.

« S’il vous plaît… ne me donnez pas de coups de pied. J’ai déjà mal », cria la servante enceinte….

Elle l’a humilié à la banque… Quelques heures plus tard, elle a tout perdu…

Les portes vitrées polies de la boulangerie Uioop Crest reflétaient la fraîcheur matinale du centre-ville de Chicago tandis que Clara…

Une jeune fille noire de 12 ans, issue d’un milieu modeste, a sauvé un millionnaire dans un avion… Mais ce qu’il lui a chuchoté l’a fait éclater en sanglots…

Le vol d’Atlanta à New York devait se dérouler sans incident. L’air était légèrement imprégné d’une odeur de café recyclé…

ELLE EST MORT LE JOUR OÙ ELLE DEVAIT COMMENCER L’ÉCOLE 😢 Le soleil du matin avait à peine étendu ses bras sur les toits fissurés du village d’Okechi lorsque la petite Kamsi se tenait pieds nus sur le sol en argile de leur cour, serrant son ardoise comme si c’était la chose la plus précieuse au monde.

Elle est décédée le jour où elle devait commencer l’école 😢 Le soleil du matin avait à peine effleuré les…

JESSICA TRAHIE PAR SON FRÈRE BRADLEY APRÈS SON DIVORCE 💔😱 IL SOUTIENT THIBAULT ET LA TACLE 💥

Le divorce entre Jessica Thivenin et Thibault Garcia continue de révéler des facettes inattendues et douloureuses. Après les clichés de…

End of content

No more pages to load