La Vérité Cachée de “La Petite Maison” : Karen Grassle (Caroline Ingalls) brise 40 ans de silence sur l’Humiliation et la “Cruauté” de Michael Landon

Pour des millions de téléspectateurs à travers le monde, elle était le centre moral de l’Amérique, le cœur battant de la famille la plus aimée du petit écran. Karen Grassle, dans son rôle de Caroline “Ma” Ingalls dans “La Petite Maison dans la Prairie”, incarnait la dignité, la compassion et une force tranquille. Elle était la mère parfaite, l’épouse dévouée, le pilier sur lequel Charles, Laura, Mary et Carrie pouvaient s’appuyer face aux rudes épreuves de la vie de pionnier.

Pendant près d’un demi-siècle, cette image est restée intacte, un souvenir nostalgique et pur. Mais derrière les robes en calicot et les leçons de morale se cachait une tout autre histoire. Une histoire de pouvoir, d’humiliation et de douleur que Karen Grassle a portée en silence. Aujourd’hui, à 83 ans, elle a décidé de briser ce silence. Dans ses mémoires explosifs, “Bright Lights, Prairie Dust”, l’actrice révèle une vérité choquante qui projette une ombre sombre et longue sur l’héritage de la série et sur son créateur, l’icône intouchable Michael Landon.

Lorsque “La Petite Maison dans la Prairie” débute en 1974, c’est un succès immédiat. L’Amérique, alors en plein tumulte post-Vietnam et en proie au scandale du Watergate, avait désespérément besoin de valeurs sûres. Michael Landon, déjà une immense star grâce à “Bonanza”, fut la force motrice du projet. Il n’était pas seulement l’acteur principal incarnant le patriarche Charles Ingalls ; il était le producteur exécutif, le réalisateur fréquent et le scénariste en chef. La série était, à bien des égards, sa création.

Face à lui, Karen Grassle, une actrice de théâtre formée à Londres, décroche le rôle de sa vie. Au début, sa relation avec Landon est idyllique. Elle admire profondément cet homme charismatique, drôle et infatigable. Elle racontera plus tard combien il l’a soutenue lors du tournage du pilote, se montrant “extrêmement gentil et sensible” alors qu’elle s’adaptait aux exigences techniques de la télévision. C’était une bénédiction.

Mais la lune de miel ne dure pas. Le vernis craque dès la deuxième saison. La série est un phénomène, générant des produits dérivés et des audiences colossales. Karen Grassle, logiquement, estime que son salaire ne reflète pas son statut de co-tête d’affiche. Elle demande une renégociation pour une compensation plus équitable. La réaction de Michael Landon est glaçante.

Selon elle, Landon la prend à part et lui explique que les “tests du réseau” montrent que son personnage, Caroline Ingalls, n’est “pas le personnage préféré” du public. L’implication est claire : elle n’est pas si importante, elle est remplaçable. Il aurait même insisté pour que son salaire reste aligné sur celui des acteurs enfants, malgré son statut de rôle féminin principal. Pour Grassle, c’est une humiliation.

Ce conflit salarial marque un tournant. L’homme autrefois “gentil et sensible” devient froid, distant, et selon ses dires, “cruel”. C’est là que le mythe de la famille parfaite commence à se désagréger. Grassle affirme que Landon a commencé à la mettre profondément mal à l’aise sur le plateau, en particulier lors du tournage de scènes intimes dans le lit conjugal.

Elle décrit un environnement de travail devenu toxique. Landon, entouré d’une équipe technique presque exclusivement masculine, aurait commencé à raconter des “blagues obsènes” et grossières juste avant de tourner des scènes tendres. “J’étais dans ce petit lit, dans cette petite chambre, entourée d’hommes… et sans issue,” se souvient-elle. Alors que l’équipe riait, elle se sentait piégée, dégradée, incapable de protester sans risquer d’être étiquetée comme “difficile” et de perdre son emploi.

Mais l’humiliation ne s’arrête pas là. Landon avait un contrôle quasi total sur la production, et il aurait utilisé ce pouvoir pour la punir professionnellement. Grassle raconte comment, soudainement, les scénarios ont changé. Le rôle de Caroline, autrefois central et émotionnellement riche, a commencé à être réduit. Des répliques étaient coupées, des intrigues entières modifiées pour minimiser sa présence. Elle avait le sentiment d’être “effacée”, de voir le personnage qu’elle avait créé être dépouillé de sa substance par pure rancune.

Ce qu’aucun fan ne pouvait imaginer, c’est que cette pression psychologique avait des conséquences dévastatrices en privé. Alors qu’elle jouait la mère la plus stable et aimante d’Amérique, Karen Grassle était en train de sombrer. Elle menait une double vie. Pour supporter l’humiliation et l’isolement, elle s’est réfugiée dans l’alcool, ravivant une habitude prise à l’université.

Elle avoue être devenue une “alcoolique hautement fonctionnelle”, capable de jouer son rôle la journée tout en noyant son désespoir le soir. Elle pleurait, faisait des scènes, avant de se reprendre pour retourner sur le plateau le lendemain. Cette dualité, être un modèle de vertu à l’écran tout en se sentant se désagréger en coulisses, est devenue son plus lourd fardeau.

Le point de rupture survient en 1977. Après deux incidents humiliants liés à sa consommation, dont un discours raté lors d’une conférence féministe, elle prend conscience de sa maladie. Tragiquement, quelques mois après avoir commencé son parcours vers la sobriété, son propre père, lui-même alcoolique, meurt des suites de cette maladie. Ce fut un avertissement sinistre qui renforça sa détermination à s’en sortir.

Karen Grassle est restée dans la série jusqu’à sa fin en 1983, sobre mais meurtrie. Elle a continué d’endurer l’atmosphère tendue, gardant le silence. Dans les années 1970 et 1980, il n’y avait pas de département des ressources humaines sur les plateaux, pas de mouvement #MeToo pour la soutenir. Parler aurait signifié la fin de sa carrière.

Après la série, elle est retournée à son premier amour, le théâtre. Sa vie personnelle a continué d’être compliquée, marquée par des divorces mais aussi par le bonheur de l’adoption de son fils, Zacharie.

Puis, en 1991, une nouvelle secoue Hollywood : Michael Landon est atteint d’un cancer du pancréas fulgurant. Face à la mort imminente de l’homme qui avait été à la fois son mentor et son tourmenteur, Karen Grassle a ressenti des émotions complexes. Elle l’avait méprisé, elle avait enduré sa cruauté, mais elle lui devait aussi sa carrière.

Finalement, elle choisit la grâce. Elle lui a écrit une lettre. Elle ne fit pas la liste de ses griefs, n’ouvrit pas les vieilles blessures. Elle l’a remercié pour l’opportunité qu’il lui avait donnée et, surtout, elle lui a pardonné. À sa grande surprise, elle apprit plus tard que Landon avait lu sa lettre et qu’il avait pleuré. Il est mort peu de temps après, à seulement 54 ans. Pour elle, cet échange non-dit était suffisant. Le fardeau qu’elle portait depuis 20 ans s’était allégé.

Pendant 30 années supplémentaires, elle a gardé le silence. Ce n’est qu’en 2021, après avoir elle-même combattu un cancer du sein, qu’elle a publié ses mémoires. Elle ne l’a pas fait pour diaboliser Landon, mais pour dire sa vérité, insistant sur le fait que “la grandeur et la cruauté peuvent coexposter”.

L’histoire de Karen Grassle est un rappel puissant que même les héritages les plus lumineux peuvent cacher des ombres. Derrière l’image parfaite de la petite maison se trouvaient des êtres humains complexes, des luttes de pouvoir et une douleur bien réelle. La mère de l’Amérique a enfin retrouvé sa voix, et son histoire change à jamais la façon dont nous regarderons ces couchers de soleil sur la prairie.

News

Complotto al Quirinale? Belpietro Svela il Piano Segreto: “Vogliono un Governo Tecnico per ‘Salvarci’ dal Voto”

BELPIETRO RIVELA: “AL QUIRINALE COMPLOTTANO PER FAR CADERE IL GOVERNO DI GIORGIA MELONI” I NOMI Roma – Ci sono momenti…

“Dovrebbero vergognarsi”. Gemelle Kessler, l’attacco del politico italiano

“Dovrebbero vergognarsi”. Gemelle Kessler, l’attacco del politico italiano C’è una storia che attraversa l’Italia come una lama sottile, scatenando tempeste…

JD Vance fa una dichiarazione incredibile su Marine Le Pen!

JD Vance fa una dichiarazione incredibile su Marine Le Pen! Washington, D.C. – In un mondo dove la diplomazia è…

🤯 Bufera su Amici: Asia De Figlio è FIGLIA DI… lo hanno nascosto fino ad ora!

🤯 Bufera su Amici: Asia De Figlio è FIGLIA DI… lo hanno nascosto fino ad ora! Luci, Ombre e Piroette:…

Il crollo della doppia morale: Paragone asfalta la Lorenzin e svela l’ipocrisia della sinistra in diretta TV

Il crollo della doppia morale: Paragone asfalta la Lorenzin e svela l’ipocrisia della sinistra in diretta TV L’Arena Mediatica e…

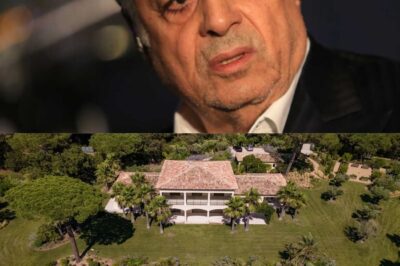

ENRICO MACIAS EN LARMES : IL ABANDONNE SA VILLA DE SAINT-TROPEZ ET LÂCHE UNE BOMBE SUR SA VIE PRIVÉE ! « Je n’ai plus le choix… » : Le chanteur au cœur brisé vient de signer l’acte qui va DÉCHIRER ses fans ! Sa mythique demeure varoise, témoin de ses plus grands amours et de ses pires désillusions, est officiellement À VENDRE !

ENRICO MACIAS EN LARMES : IL ABANDONNE SA VILLA DE SAINT-TROPEZ ET LÂCHE UNE BOMBE SUR SA VIE PRIVÉE !…

End of content

No more pages to load