Italie : pourquoi Meloni fait rêver les droites françaises

En l’espace de trois ans, Giorgia Meloni a réussi un tour de force politique qui tient de l’illusionnisme. La femme qui, en 2022, faisait frémir les chancelleries européennes en tant qu’héritière d’une lignée post-fasciste, est aujourd’hui devenue la “coqueluche” de la droite française, et pas seulement de la plus radicale. De Laurent Wauquiez à Édouard Philippe, en passant par Bruno Retailleau, son nom est cité en exemple, son action érigée en “modèle”.

Cette “Méloni-mania” qui s’empare de l’Hexagone ne tient pas au hasard. Elle est le fruit d’une transformation spectaculaire : celle d’une populiste en pragmatique, d’une eurosceptique en pilier de l’Europe, d’une pourfendeuse de l’immigration en première régularisatrice du pays. Un grand écart permanent qui, loin de la sanctionner, n’a fait que renforcer sa popularité, la faisant passer de 26% des voix à son élection à plus de 30% dans les sondages aujourd’hui.

Comment expliquer ce phénomène qui fascine tant en France, pays en quête perpétuelle d’une union des droites et d’une formule magique pour le pouvoir ? La réponse tient en un mot : l’habileté.

Giorgia Meloni, que certains surnomment “la Diva”, a su réinventer la “Démocratie Chrétienne” à l’italienne. Elle a compris que pour durer, elle devait offrir ce dont l’Italie, fatiguée de l’instabilité chronique, avait le plus besoin : la stabilité. Sa coalition tient. Depuis trois ans, elle gouverne, et c’est en soi une révolution. Elle rassure sur l’économie, s’aligne sur l’Europe et l’OTAN, tout en continuant à nourrir son électorat le plus dur avec une rhétorique identitaire sans concession. Elle est dure sur les valeurs, mais pragmatique sur le portefeuille.

C’est ce pragmatisme qui sidère et séduit la droite française. Édouard Philippe, chef d’Horizons, la cite en exemple non pas pour son idéologie, mais pour son réalisme économique. Il souligne, admiratif, que Meloni a “régularisé 500 000 étrangers”. Pourquoi ? “Non pas parce qu’elle considère que c’est une chance ou un problème, mais parce qu’elle en avait besoin.”

Cette décision, impensable pour une Marine Le Pen, est la clé de la méthode Meloni. Face aux demandes du patronat italien (la Confindustria), qui réclamait de la main-d’œuvre pour l’agriculture, le BTP ou le tourisme, elle n’a pas hésité. Elle a signé 450 000 visas de travail entre 2023 et 2025. Paradoxalement, la cheffe post-fasciste a délivré plus de premiers titres de séjour que ses prédécesseurs, Mario Draghi et Giuseppe Conte.

Mais alors, comment conserve-t-elle sa crédibilité sur le front migratoire, son principal argument de campagne ? C’est là que son “habileté stratégique” entre en jeu. Meloni a réussi à déplacer le débat. Elle a fait une distinction sémantique cruciale entre “l’immigration illégale” – les bateaux, “l’invasion” – et “l’immigration légale” – les travailleurs dont l’économie a besoin.

Elle a mis le paquet sur le symbole. Elle a signé des accords très critiqués par les ONG avec la Tunisie, la Libye et la Turquie. Résultat : les débarquements illégaux par bateau ont chuté de 58% en 2024. Elle a lancé le projet, très médiatisé, de centres de rétention en Albanie. Peu importe que ces centres soient vides ou bloqués par la justice, le message est passé. L’électorat a le sentiment qu’elle est “ferme”. La préoccupation pour l’immigration, autrefois en tête des sondages, a dégringolé à la sixième place. Elle a gagné la bataille de la perception.

Cette union du pragmatisme libéral et de la fermeté identitaire est précisément ce qui fait rêver un Laurent Wauquiez ou un Bruno Retailleau. Ils y voient la “voie du redressement”, une “source d’inspiration” pour enfin fédérer l’électorat de la droite traditionnelle et celui de l’extrême droite, un exploit que personne n’a réussi en France.

Pourtant, le “miracle Meloni” est loin d’être aussi reluisant qu’il n’y paraît. Si la Première ministre se vante d’avoir ramené le déficit public sous la barre des 3,4% (contre plus de 8% à son arrivée), elle omet de préciser que cette performance est d’abord l’héritage d’une décennie d’austérité menée par ses prédécesseurs, et surtout, qu’elle est massivement aidée par les 200 milliards d’euros du plan de relance post-Covid de l’Union européenne.

Car si l’Italie macro-économique va mieux, les Italiens, eux, souffrent. Le pays compte 5 millions de personnes en situation de “pauvreté absolue”. La suppression du “revenu de citoyenneté” (l’équivalent du RSA) a plongé des centaines de milliers de personnes dans la précarité. Les “travailleurs pauvres” se multiplient dans les soupes populaires, y compris dans le Nord industriel. Il n’existe pas de salaire minimum, et les salaires moyens italiens sont parmi les plus faibles d’Europe, tandis que le coût de l’énergie est le double de celui de la France.

Son principal échec, qu’elle partage avec son homologue français, est la démographie. L’Italie s’effondre. Le nombre de naissances est historiquement bas. C’est un problème structurel, mais Meloni n’y a répondu que par des mesurettes : un chèque de naissance ponctuel, une baisse temporaire de la TVA sur les produits pour bébé… avant de l’augmenter à nouveau. Elle n’a lancé aucune réforme structurelle sur les crèches ou l’aide aux mères qui travaillent. L’Italie reste une “gérontocratie” qui fait fuir ses jeunes, aggravant la “fuite des cerveaux”.

Alors, pourquoi sa popularité reste-t-elle intacte ? D’abord, parce qu’elle profite d’une opposition “complètement désunie”. Le Parti Démocrate (centre-gauche) et le Mouvement 5 Étoiles sont incapables de s’allier, laissant un boulevard à Meloni. Ensuite, parce qu’au cœur de la tempête (inflation, guerre en Ukraine, imprévisibilité américaine), les Italiens préfèrent s’accrocher à “un seul capitaine” plutôt que de risquer un nouveau chaos. Elle offre de la stabilité, même sans réformes d’envergure.

C’est là que la comparaison avec la France et Marine Le Pen devient la plus pertinente. Si les droites françaises rêvent de Meloni, c’est aussi parce qu’elle est tout ce que Le Pen n’est pas.

Stratégiquement, Meloni a uni les droites en acceptant de gouverner avec des partenaires (Salvini, Tajani). Marine Le Pen, elle, cherche à tuer et absorber Les Républicains, pas à s’allier avec eux. Économiquement, Meloni est une libérale pro-business, pragmatique au point de régulariser des immigrés. Marine Le Pen reste, malgré la “normalisation” de Jordan Bardella, sur une ligne plus sociale et idéologiquement rigide. Internationalement, Meloni est une atlantiste convaincue, un soutien indéfectible de l’Ukraine et une partenaire fiable pour Bruxelles (les 200 milliards aident). Le Pen reste prisonnière de ses amitiés russes.

Giorgia Meloni est, en somme, plus proche d’un Viktor Orbán sur les valeurs (“Dieu, famille, patrie”) mais d’un démocrate-chrétien sur l’économie. C’est ce modèle hybride que la droite française ne parvient pas à créer. En soutenant Marion Maréchal (plus libérale et identitaire) plutôt que Marine Le Pen, Meloni a d’ailleurs clairement choisi son camp.

La “Méloni-mania” française est le fantasme d’une droite qui rêve de pouvoir, mais qui est incapable de résoudre sa propre équation : comment être à la fois ferme sur l’identité, crédible sur l’économie, et pragmatique sur l’immigration. Meloni leur montre que c’est possible, mais à un prix : celui d’avaler ses promesses de campagne et de gouverner au centre, tout en parlant à la droite la plus dure. Un grand écart que la politique française, bien plus polarisée, ne permet peut-être tout simplement pas.

News

Complotto al Quirinale? Belpietro Svela il Piano Segreto: “Vogliono un Governo Tecnico per ‘Salvarci’ dal Voto”

BELPIETRO RIVELA: “AL QUIRINALE COMPLOTTANO PER FAR CADERE IL GOVERNO DI GIORGIA MELONI” I NOMI Roma – Ci sono momenti…

“Dovrebbero vergognarsi”. Gemelle Kessler, l’attacco del politico italiano

“Dovrebbero vergognarsi”. Gemelle Kessler, l’attacco del politico italiano C’è una storia che attraversa l’Italia come una lama sottile, scatenando tempeste…

JD Vance fa una dichiarazione incredibile su Marine Le Pen!

JD Vance fa una dichiarazione incredibile su Marine Le Pen! Washington, D.C. – In un mondo dove la diplomazia è…

🤯 Bufera su Amici: Asia De Figlio è FIGLIA DI… lo hanno nascosto fino ad ora!

🤯 Bufera su Amici: Asia De Figlio è FIGLIA DI… lo hanno nascosto fino ad ora! Luci, Ombre e Piroette:…

Il crollo della doppia morale: Paragone asfalta la Lorenzin e svela l’ipocrisia della sinistra in diretta TV

Il crollo della doppia morale: Paragone asfalta la Lorenzin e svela l’ipocrisia della sinistra in diretta TV L’Arena Mediatica e…

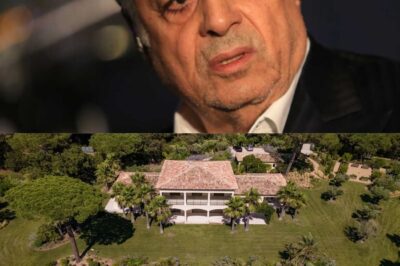

ENRICO MACIAS EN LARMES : IL ABANDONNE SA VILLA DE SAINT-TROPEZ ET LÂCHE UNE BOMBE SUR SA VIE PRIVÉE ! « Je n’ai plus le choix… » : Le chanteur au cœur brisé vient de signer l’acte qui va DÉCHIRER ses fans ! Sa mythique demeure varoise, témoin de ses plus grands amours et de ses pires désillusions, est officiellement À VENDRE !

ENRICO MACIAS EN LARMES : IL ABANDONNE SA VILLA DE SAINT-TROPEZ ET LÂCHE UNE BOMBE SUR SA VIE PRIVÉE !…

End of content

No more pages to load