L’Axe Rome-Budapest : L’alliance Meloni-Orbán qui fait trembler l’Europe

Les pierres du Palazzo Chigi à Rome ont vu des empires naître et s’effondrer. Elles se souviennent de l’ambition comme les cicatrices se souviennent des blessures. Mais en cette année 2025, quelque chose de différent s’est produit. Quelque chose de plus silencieux, de plus subtil, mais dont les échos pourraient durer tout aussi longtemps.

Lorsque Giorgia Meloni, première femme Première ministre d’Italie et dirigeante d’un pays du G7, a accueilli Viktor Orbán, le leader hongrois, cela ressemblait, pour un œil non averti, à de la diplomatie de routine. Des caméras qui crépitent, des mains qui se serrent, des mots polis flottant dans l’air. Mais ce n’est jamais la vraie histoire. La chorégraphie de la politique cache toujours l’intention qui la sous-tend.

Cette rencontre n’était pas une question de gestes. C’était une question de géométrie. Il s’agissait de redessiner la forme du pouvoir en Europe.

Pendant des années, Bruxelles s’est efforcée de dépeindre Orbán comme un paria, un nationaliste têtu se tenant du mauvais côté de l’histoire. Mais ce jour-là, à Rome, il n’avait pas l’air isolé. Il avait l’air patient. Peut-être même, d’une certaine manière, “vengé”. Meloni se tenait à ses côtés, non pas comme une observatrice prudente, mais comme une partenaire. Le symbolisme a frappé comme un coup de tonnerre dans les couloirs de Bruxelles.

Le message était sans équivoque. Le débat européen n’est plus entre l’Est et l’Ouest, entre le “progrès” et le “populisme”. Il se situe désormais entre les nations et les systèmes. Entre ceux qui veulent que l’Europe soit une collection de voix souveraines et ceux qui préfèrent un chœur collectif dirigé depuis le sommet.

Ce que Bruxelles craignait le plus n’était pas la défiance ; c’était la normalisation. En se tenant aux côtés d’Orbán, Meloni, dont le pays est trop grand pour être ignoré, trop central pour être isolé et trop symbolique pour être rejeté, n’a pas rejoint sa rébellion. Elle l’a institutionnalisée. Elle a transformé ce qui était une résistance marginale en une négociation grand public.

Viktor Orbán a passé plus d’une décennie à construire ce contre-récit. Il a survécu aux gels de fonds de l’UE, aux votes de condamnation et aux critiques sans fin. Et le voilà, dans la capitale de l’un des membres fondateurs de l’UE, traité non pas comme un problème, mais comme un plan.

Dans les coulisses, leurs discussions ont dépassé les points de discussion polis. Ils ont abordé les tabous : la migration, l’énergie, l’autonomie et l’autorité rampante de la bureaucratie de Bruxelles. Les deux dirigeants ont compris que la grande faiblesse de l’Europe n’est pas ses désaccords, c’est son manque d’honnêteté. Des dirigeants qui murmurent leurs doutes en privé et votent le contraire en public.

Meloni et Orbán ont inversé le scénario. Ils ont dit tout haut ce que d’autres ne font que marmonner : que la souveraineté est devenue un gros mot dans une Union qui a été construite pour la protéger.

Et ils ne sont pas seuls. Un schéma se dessine sur tout le continent. Le nouveau président polonais, Karol Nrocki, parle d’un “retour au réalisme”. Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, décrit une “Europe qui se souvient d’elle-même”. Même le Tchèque Andrej Babiš, autrefois considéré comme un technocrate, parle désormais ouvertement d’une “Europe des nations”.

Ensemble, ils forment une carte de capitales qui s’alignent lentement sur une seule philosophie : l’unité, oui, mais pas l’uniformité. L’argument est simple : Bruxelles était censée être un moteur de coopération, pas un arbitre de l’identité.

Le moment de ce changement ne pourrait être plus explosif. De l’autre côté de l’Atlantique, Donald Trump est de retour à la Maison Blanche. Quoi que l’on pense de lui, une chose est certaine : il change la gravité de la politique internationale. Son approche récompense la force et punit la conformité. Orbán a toujours compris ce langage. Meloni le parle couramment.

Sous Trump, le ton de Washington envers l’Europe se durcit. Moins de “valeurs partagées”, plus d’”intérêts partagés”. Ce changement subtil donne aux dirigeants comme Meloni et Orbán une marge de manœuvre. Ils peuvent désormais dire : “Nous ne rompons pas avec l’Occident. Nous le redéfinissons.” Les rumeurs d’un sommet Trump-Orbán à Budapest, peut-être même d’une initiative de paix pour l’Europe de l’Est, circulent. Que cela se produise ou non n’a presque pas d’importance. Le simple fait que cela puisse être imaginé vous dit à quel point le monde a changé.

Pendant des décennies, l’UE a fonctionné selon deux règles tacites : l’Allemagne dirige, Bruxelles décide, et tout le monde s’adapte. Cette formule a construit la stabilité, jusqu’à ce qu’elle ne le fasse plus. La stabilité construite sur la hiérarchie s’effondre toujours lorsque la base commence à bouger.

Giorgia Meloni voit cette opportunité. Elle joue un double jeu avec une précision remarquable. Le jour, elle reste la partenaire européenne loyale, parlant couramment le langage du compromis. La nuit, elle construit un réseau discret : Hongrie, Pologne, Slovaquie, Tchéquie. Une coalition capable de déplacer le centre de gravité de l’Europe vers l’est et le sud, loin de la domination de Berlin.

Dans ce tandem, Orbán fournit la colonne vertébrale idéologique. Meloni apporte la légitimité. Ensemble, ils transforment la frustration en structure, la dissidence en diplomatie. C’est la différence entre crier de l’extérieur et remodeler de l’intérieur.

La migration est le champ de bataille où cette nouvelle alliance teste sa puissance. L’Italie a été la soupape de pression de l’Europe pendant des années, supportant le coût humain de politiques écrites à des centaines de kilomètres de là. Bruxelles a promis la solidarité mais a livré de la paperasse.

La patience de Meloni a cédé. Fin octobre 2025, elle a convoqué un sommet à Rome, rassemblant une douzaine de dirigeants pour exiger des frontières plus fortes, des retours plus rapides et des partenariats directs avec les pays de transit nord-africains. Son message a tranché avec des décennies de rhétorique : “L’Italie ne sera plus la salle d’attente de l’Europe.”

C’était une petite phrase, mais aussi une doctrine. L’idée que la compassion et le contrôle ne sont pas opposés. Que la souveraineté et l’humanité peuvent coexister, si la bureaucratie s’efface. Pour de nombreux Européens, fatigués de la gouvernance verticale, ce message résonne plus que tout discours abstrait sur la “responsabilité partagée”.

L’ironie est que leurs critiques ont contribué à les créer. En rejetant toute demande d’autonomie nationale comme du “populisme”, Bruxelles a transformé le populisme en politique.

L’Allemagne observe ce développement avec une anxiété discrète. Autrefois ancre incontestée de l’Europe, Berlin est aujourd’hui confrontée à une économie en difficulté et à un “miracle industriel” qui vacille. Son autorité morale s’affaiblit. La France, elle aussi, est distraite par des troubles intérieurs. Dans ce vide de pouvoir, une nouvelle voix s’élève : méridionale, orientale, pragmatique et fière. Rome n’imite plus l’air de Berlin ; elle écrit sa propre partition.

Soyons clairs : personne ne quitte l’UE. Personne ne brûle le drapeau. Ce qui se passe est plus subtil, et c’est ce qui le rend puissant. C’est une lente récupération d’agence. Morceau par morceau, dossier par dossier. Politique énergétique ici, gestion des frontières là. Chaque négociation devient un test d’équilibre : jusqu’où la souveraineté peut-elle s’étendre avant que l’intégration ne se brise ?

À l’intérieur des institutions de l’UE, on peut sentir la panique, même si elle se déguise en professionnalisme. Les fonctionnaires parlent de “dialogue” et de “valeurs”. Mais sous le langage, ils savent que ce nouveau bloc – parfois appelé en plaisantant “l’Alliance des Patriotes” – est un terrain d’essai pour ce qui vient après la domination de Bruxelles.

Ce mouvement ne s’estompe pas ; il s’accélère. Plus Bruxelles essaie de discipliner la dissidence, plus cette dissidence se renforce. La pression crée la clarté. L’isolement crée l’identité.

Sous le calme du trafic de fin d’après-midi à Rome, Meloni et Orbán le savaient. Leur poignée de main n’était pas une rébellion. C’était une déclaration d’indépendance au sein de l’Union. Une déclaration que la force de l’Europe ne réside pas dans l’uniformité, mais dans la souveraineté.

La plus grande peur de l’UE a toujours été la fragmentation. Mais peut-être que la fragmentation n’est pas un échec. Peut-être est-ce une évolution. Car ce qui se forme maintenant, de Rome à Budapest, de Varsovie à Bratislava, ce n’est pas la mort de l’Europe. C’est une nouvelle version de celle-ci. Une version qui croit que l’unité n’exige pas l’obéissance. C’est une vieille idée, habillée d’un nouveau défi : ce sont les nations, et non les comités, qui font l’histoire.

News

Complotto al Quirinale? Belpietro Svela il Piano Segreto: “Vogliono un Governo Tecnico per ‘Salvarci’ dal Voto”

BELPIETRO RIVELA: “AL QUIRINALE COMPLOTTANO PER FAR CADERE IL GOVERNO DI GIORGIA MELONI” I NOMI Roma – Ci sono momenti…

“Dovrebbero vergognarsi”. Gemelle Kessler, l’attacco del politico italiano

“Dovrebbero vergognarsi”. Gemelle Kessler, l’attacco del politico italiano C’è una storia che attraversa l’Italia come una lama sottile, scatenando tempeste…

JD Vance fa una dichiarazione incredibile su Marine Le Pen!

JD Vance fa una dichiarazione incredibile su Marine Le Pen! Washington, D.C. – In un mondo dove la diplomazia è…

🤯 Bufera su Amici: Asia De Figlio è FIGLIA DI… lo hanno nascosto fino ad ora!

🤯 Bufera su Amici: Asia De Figlio è FIGLIA DI… lo hanno nascosto fino ad ora! Luci, Ombre e Piroette:…

Il crollo della doppia morale: Paragone asfalta la Lorenzin e svela l’ipocrisia della sinistra in diretta TV

Il crollo della doppia morale: Paragone asfalta la Lorenzin e svela l’ipocrisia della sinistra in diretta TV L’Arena Mediatica e…

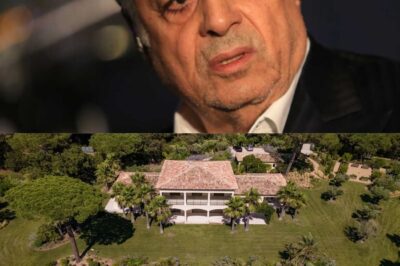

ENRICO MACIAS EN LARMES : IL ABANDONNE SA VILLA DE SAINT-TROPEZ ET LÂCHE UNE BOMBE SUR SA VIE PRIVÉE ! « Je n’ai plus le choix… » : Le chanteur au cœur brisé vient de signer l’acte qui va DÉCHIRER ses fans ! Sa mythique demeure varoise, témoin de ses plus grands amours et de ses pires désillusions, est officiellement À VENDRE !

ENRICO MACIAS EN LARMES : IL ABANDONNE SA VILLA DE SAINT-TROPEZ ET LÂCHE UNE BOMBE SUR SA VIE PRIVÉE !…

End of content

No more pages to load