Jacques Charrier, l’artiste qui a dû tuer le mari de Bardot pour exister

Il y a des destins qui ressemblent à des soleils noirs. Jacques Charrier, éteint ce jeudi 4 septembre 2025 à l’âge de 88 ans, dans le refuge breton où il avait réappris à vivre, a passé son existence à tenter d’échapper à la lumière dévorante de l’astre Bardot. Pour le monde, il était et restera “l’ex-mari de Brigitte Bardot”, une épitaphe médiatique cruelle qui occulte l’homme complexe, l’acteur prometteur, le père courageux et l’artiste apaisé qu’il a su devenir. Sa mort, loin du tumulte parisien qu’il avait fui, clôt le récit d’une vie marquée par une gloire subie, une paternité assumée contre vents et marées, et une quête acharnée de sa propre identité.

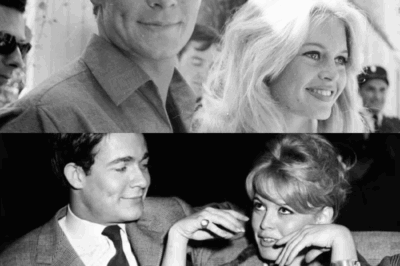

Au tournant des années 60, Jacques Charrier a tout pour lui. Jeune, beau, talentueux, ce natif de Metz incarne le renouveau du cinéma français. Formé aux Beaux-Arts avant de se tourner vers la comédie, il a ce mélange de fragilité et de charisme qui crève l’écran. Après des débuts remarqués, notamment dans “Les Tricheurs” de Marcel Carné, il est promis à une grande carrière. Mais en 1959, sur le tournage de “Babette s’en va-t-en guerre”, son destin bascule. Il rencontre Brigitte Bardot. Elle n’est pas une actrice, elle est un phénomène mondial, l’incarnation d’une liberté sexuelle et d’une modernité insolente.

Le coup de foudre est un incendie. Il a 23 ans, elle en a 25. Ils sont jeunes, beaux, célèbres. Leur mariage, célébré dans la cohue la plus totale en juin 1959, est l’événement de l’année. Les photographes se battent, la foule est en délire. Jacques Charrier, le jeune premier, devient du jour au lendemain “Monsieur Bardot”. Sans le savoir, il vient de signer un pacte faustien. Il entre dans la légende, mais y perd son nom, son identité. La vie commune est un enfer médiatique. Le couple est traqué, épié, chaque geste est commenté. La pression est insoutenable.

La naissance de leur fils unique, Nicolas-Jacques, en janvier 1960, ne fait qu’attiser la folie. Bardot, comme elle l’avouera des décennies plus tard avec une franchise brutale, vit cette grossesse comme un drame, une atteinte à son corps et à sa liberté. Pour Charrier, la paternité est un ancrage, mais elle ne suffit pas à sauver un couple qui se consume sous les flashs. Miné par la pression et par l’ombre écrasante de sa femme, il fait une tentative de suicide. Le divorce est prononcé en 1962. L’histoire d’amour la plus scrutée de France n’aura duré que trois ans.

C’est à ce moment précis que Jacques Charrier va jouer le rôle de sa vie, non pas au cinéma, mais au tribunal et à la maison. Alors que la garde des enfants est quasi systématiquement confiée aux mères, il se bat et obtient la garde exclusive de Nicolas. Il devient l’un des premiers “pères au foyer” médiatisés, bien avant que l’expression n’existe. Il met sa carrière entre parenthèses pour élever son fils, le protéger du cirque médiatique et de l’absence d’une mère qui a choisi sa liberté de star. Ce choix, radical pour l’époque, le définit profondément. Il est un père avant d’être un acteur, un homme de devoir avant d’être une vedette.

Pendant des années, il élève Nicolas dans une relative discrétion. Mais le fantôme de Bardot n’est jamais loin. La publication des mémoires de l’actrice, “Initiales B.B.”, en 1996, ravive la douleur. Les mots qu’elle emploie pour décrire sa maternité sont d’une violence rare et publique. Blessés, Jacques et Nicolas Charrier l’attaquent en justice pour violation de la vie privée et gagnent leur procès. C’est une reconnaissance de leur souffrance, mais le mal est fait.

Le cinéma, entre-temps, l’a peu à peu oublié, ou peut-être est-ce lui qui s’en est détourné. Comment exister à l’écran quand votre vie privée a été un tel spectacle ? Il tente une reconversion dans la production, mais le cœur n’y est plus. Le monde du septième art est synonyme de sa gloire perdue et de son amour détruit. Il lui faut partir, fuir, pour renaître.

Il trouve son salut en Bretagne, cette terre de caractère et de silence. Il y renoue avec ses premières amours : le dessin, la céramique, la peinture. Dans son atelier de Saint-Briac-sur-Mer, loin de l’agitation, il redevient Jacques Charrier. Simplement. Il peint, inlassablement, des œuvres inspirées de l’antiquité ou de ses voyages. Il expose, trouve son public. Cette seconde carrière, choisie et maîtrisée, est sa plus belle revanche. Il prouve qu’il n’était pas qu’un satellite tournant autour d’une planète incandescente. Il était un artiste à part entière, qui avait juste eu besoin de s’éloigner du bruit pour trouver sa propre musique.

En s’éteignant sur cette terre bretonne qui l’avait adopté, Jacques Charrier achève une trajectoire de vie d’une richesse et d’une douleur poignantes. Il aura été cet homme qui a touché de trop près le soleil et s’y est brûlé les ailes, avant de trouver la force de se réinventer dans la quiétude de l’art. Son histoire est celle d’une émancipation, le combat d’un homme pour exister par lui-même, au-delà de l’ombre portée d’une icône immortelle.

News

Mort de Jacques Charrier, l’homme qui a survécu à l’ouragan Bardot

Mort de Jacques Charrier, l’homme qui a survécu à l’ouragan Bardot Il restera à jamais figé dans l’imaginaire collectif comme…

Léa Salamé intraitable avec Raphaël Glucksmann : ce reproche cinglant qu’elle lui fait dans l’intimité

Léa Salamé intraitable avec Raphaël Glucksmann : ce reproche cinglant qu’elle lui fait dans l’intimité Alors qu’elle vient de faire sa…

Kendji Girac, sa mère touchée par l’illettrisme : il lui a fait une “promesse” qui lui tient à cœur

Kendji Girac, sa mère touchée par l’illettrisme : il lui a fait une “promesse” qui lui tient à cœur Le mardi…

Audiences : Quel score pour le documentaire événement “Céline Dion raconte D’eux”, diffusé sur M6 ?

Audiences : Quel score pour le documentaire événement “Céline Dion raconte D’eux”, diffusé sur M6 ? Venue du royaume d’”Intervilles”…

“Jamais je ne me suis dit que j’allais y passer” : les confidences de Florent Pagny dans “Sept à Huit”

“Jamais je ne me suis dit que j’allais y passer” : les confidences de Florent Pagny dans “Sept à Huit”…

Florent Pagny : son cancer a eu un impact positif sur sa voix, il explique pourquoi

Florent Pagny : son cancer a eu un impact positif sur sa voix, il explique pourquoi Florent Pagny lors d’un concert…

End of content

No more pages to load