Pénurie de Carburant au Mali : Le Scandale des Détournements qui Révèle le “Poison” Africain et Propage l’Appel à la Peine de Mort

L’image est devenue virale, symbole d’une nation à bout de souffle. Des files d’attente interminables s’étirent devant les stations-service de Bamako. Des motos sont poussées à la main, des taxis sont à l’arrêt, et l’économie d’un pays entier est paralysée. Le Mali suffoque, victime d’une pénurie de carburant d’une sévérité sans précédent. Mais derrière ce drame logistique et géopolitique se cache un scandale plus sombre, plus intime, plus rageant : celui de la trahison interne.

Alors que des millions de citoyens endurent le calvaire de la pénurie, un réseau de profiteurs s’organise dans l’ombre pour s’enrichir sur leur misère. Le 4 novembre 2025, le voile s’est levé sur une affaire qui fait déborder le vase : plusieurs personnes, dont des gérants de station et des chauffeurs, ont été arrêtées en flagrant délit. Leur crime ? Le détournement d’un camion-citerne de 2000 litres de gazole, destiné non pas à soulager la population, mais à alimenter un marché noir où le prix du litre a quadruplé.

Cette affaire, révélée au grand jour, n’est que la partie émergée d’un iceberg de corruption. Elle sert de catalyseur à une colère sourde, incarnée par la voix tonitruante du commentateur et ancien champion de kick-boxing, Zack Mwekassa. Pour lui, cet événement n’est pas un simple fait divers. C’est la preuve ultime de ce qu’il appelle le “poison numéro 1” de l’Afrique : “le vol, la corruption, l’envie, le besoin essentiel d’avoir beaucoup plus d’argent que tout le monde, même par les moyens illicites”.

La crise malienne, dans son analyse, devient le miroir d’un continent tout entier, malade de ses propres élites.

L’Anatomie d’une Paralysie Organisée

Pour comprendre l’ampleur de la trahison, il faut d’abord saisir la complexité de la pénurie. Le Mali est aujourd’hui pris dans un étau mortel, ses deux principales sources d’approvisionnement étant coupées.

Au Nord, la voie algérienne est fermée. Jadis, le pétrole, y compris celui subventionné par Alger et donc moins cher, arrivait par cette route. Mais les relations diplomatiques entre les deux voisins se sont effondrées. L’incident de trop ? Une affaire de drone. Il y a quelques mois, les forces armées maliennes, en pleine traque de terroristes, ont vu un de leurs drones abattu par l’armée algérienne. Alger accuse le Mali d’avoir franchi sa frontière ; Bamako le nie. La conséquence fut immédiate : rappel des ambassadeurs, tension maximale, et fermeture de la frontière au transit de carburant.

Au Sud, les routes vitales depuis la Côte d’Ivoire et le Sénégal sont devenues un parcours du combattant. Si le commerce privé entre les entités subsiste malgré les tensions politiques au niveau des gouvernements, les convois sont désormais la cible systématique de groupes djihadistes. Les terroristes prennent en otage les chauffeurs, brûlent les citernes et détruisent les cargaisons, rendant le transfert de carburant vers la capitale quasiment impossible.

Le résultat est une asphyxie totale. La pénurie est si grave que le gouvernement malien a dû prendre une mesure désespérée : la suspension des cours dans toutes les écoles, collèges et universités du pays, du 27 octobre au 9 novembre 2025, pour économiser le peu de carburant restant.

Les Profiteurs du Chaos

C’est dans ce contexte d’urgence nationale que le scandale des détournements prend une dimension criminelle. Pendant que l’État tente de gérer une crise sécuritaire et logistique, des individus créent délibérément un commerce parallèle.

Le modus operandi est simple : créer la rareté pour faire exploser les prix. Des gérants de station et des chauffeurs complices détournent les livraisons officielles. Le citoyen ordinaire se voit alors offrir un choix cornélien : faire la queue pendant des jours dans une station officielle dans l’espoir incertain d’obtenir quelques litres, ou se tourner vers le marché noir, chez “Monsieur Mousavou dans le coin”, qui vend le même carburant à deux, trois, voire quatre fois le prix officiel.

L’arrestation du camion de 2000 litres à la station Bilico n’est pas une victoire ; c’est la confirmation douloureuse que l’ennemi n’est pas seulement à l’extérieur (terroristes, tensions diplomatiques), il est aussi à l’intérieur.

C’est sur ce point précis que l’analyse de Zack Mwekassa devient fracassante. “Comme les noirs en général adorent ce genre d’histoire pour s’enrichir rapidement, si ça implique la peine d’autres personnes, on le fait”, lance-t-il, avec une généralisation qui choque autant qu’elle fait réfléchir.

La Prescription Choc : “Il Faut les Poum Poum”

Face à ce qu’il considère comme une faillite morale totale, Mwekassa ne propose ni audits, ni commissions d’enquête, ni peines de prison. Sa solution est radicale, violente, et sans appel : la peine de mort.

“Il y a certaines personnes, dans certaines conditions, il faut les poum poum”, martèle-t-il. “Ça ne sert à rien de le mettre en prison, il ne sert plus à rien à la société. C’est un égoïste, un méchant.”

Sa colère vise tous les échelons de la corruption, du plus petit au plus grand. “Une personne qui prend l’argent qui appartient à l’État, pour objectif de construire un hôpital pour la population, il faut le mettre devant les gens, il faut le poum poum. Il n’a pas d’importance.” Il étend ce châtiment à ceux qui détournent l’argent destiné aux veuves de militaires, aux salaires des soldats, à leurs rations.

Pour Mwekassa, la prison est une faiblesse, un échec. Le pardon ? Une maladie africaine. “Pourquoi les noirs vous aimez trop le pardon ?”, s’insurge-t-il. “Il faut arrêter de voler.”

Le Modèle Chinois Contre la “Faiblesse” Africaine

Pour justifier cette prescription barbare aux yeux de beaucoup, le commentateur dresse un parallèle historique audacieux : la comparaison entre l’Afrique et la Chine.

“Rappelez-vous que la Chine, après la Seconde Guerre mondiale, était en difficulté autant que les Africains, si pas plus”, explique-t-il. “Les Africains avaient toutes les richesses sous terre, même s’ils ne se sont pas servis de leur cerveau pour exploiter. Les Chinois avaient le riz. Où sont-ils aujourd’hui ?”

Sa réponse tient en un mot : la corruption. Selon lui, les Chinois ont compris que “le poison numéro 1, c’est le fraude, le vol, la corruption, le mensonge, l’envie”. Et ils y ont apporté une réponse implacable, suggérant que l’évolution spectaculaire de la Chine est directement liée à sa politique d’exécution des officiels corrompus.

L’Afrique, à l’inverse, en donnant “beaucoup trop de chances aux gens pour des choses qui sont irréparables”, s’est condamnée à la stagnation. En réhabilitant un voleur, dit-il, on envoie un message à la société : volez des millions, vous serez rétablis.

Une Maladie Continentale : l’Exemple du Burkina Faso

Pour Mwekassa, le cas malien n’est pas isolé. Il est le symptôme d’une mentalité continentale. Il cite immédiatement un cas similaire au Burkina Faso, le “pays de Sankara”. Là-bas, trois techniciens viennent d’être arrêtés par la brigade “La Bal” (Brigade d’Action et de Lutte).

Leur crime ? Avoir volé des câbles électriques dans un stade de football récemment rénové. Le détail qui tue : ces individus faisaient partie de l’équipe qui avait travaillé sur la rénovation. On leur a fait confiance pour revenir faire un travail, ils en ont profité pour voler.

La réaction de Mwekassa est identique : “Il faut prendre ces gens, il faut les aligner, il faut les boum boum boum boum. […] Comme ça, les parents vont rentrer à la maison et se diront : ‘J’ai échoué cet enfant.’”

Il reconnaît que la vision du Capitaine Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, semble différente, misant sur la réhabilitation et les travaux d’intérêt général. Mwekassa balaie cette approche d’un revers de main, la jugeant acceptable pour des “choses mineures”, mais criminelle pour le vol de biens publics.

La crise du carburant au Mali, déclenchée par la géopolitique et le terrorisme, a donc révélé une plaie bien plus profonde. Elle a mis en lumière la facilité avec laquelle le chaos est exploité par l’intérieur. La voix de Zack Mwekassa, bien que brutale et controversée dans ses généralisations, articule une rage que beaucoup ressentent face à l’impunité. La question terrifiante qu’il pose à l’Afrique n’est plus de savoir si la corruption existe, mais si le pardon a échoué.

News

Complotto al Quirinale? Belpietro Svela il Piano Segreto: “Vogliono un Governo Tecnico per ‘Salvarci’ dal Voto”

BELPIETRO RIVELA: “AL QUIRINALE COMPLOTTANO PER FAR CADERE IL GOVERNO DI GIORGIA MELONI” I NOMI Roma – Ci sono momenti…

“Dovrebbero vergognarsi”. Gemelle Kessler, l’attacco del politico italiano

“Dovrebbero vergognarsi”. Gemelle Kessler, l’attacco del politico italiano C’è una storia che attraversa l’Italia come una lama sottile, scatenando tempeste…

JD Vance fa una dichiarazione incredibile su Marine Le Pen!

JD Vance fa una dichiarazione incredibile su Marine Le Pen! Washington, D.C. – In un mondo dove la diplomazia è…

🤯 Bufera su Amici: Asia De Figlio è FIGLIA DI… lo hanno nascosto fino ad ora!

🤯 Bufera su Amici: Asia De Figlio è FIGLIA DI… lo hanno nascosto fino ad ora! Luci, Ombre e Piroette:…

Il crollo della doppia morale: Paragone asfalta la Lorenzin e svela l’ipocrisia della sinistra in diretta TV

Il crollo della doppia morale: Paragone asfalta la Lorenzin e svela l’ipocrisia della sinistra in diretta TV L’Arena Mediatica e…

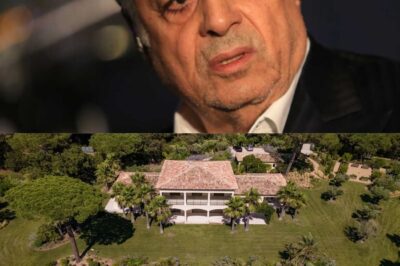

ENRICO MACIAS EN LARMES : IL ABANDONNE SA VILLA DE SAINT-TROPEZ ET LÂCHE UNE BOMBE SUR SA VIE PRIVÉE ! « Je n’ai plus le choix… » : Le chanteur au cœur brisé vient de signer l’acte qui va DÉCHIRER ses fans ! Sa mythique demeure varoise, témoin de ses plus grands amours et de ses pires désillusions, est officiellement À VENDRE !

ENRICO MACIAS EN LARMES : IL ABANDONNE SA VILLA DE SAINT-TROPEZ ET LÂCHE UNE BOMBE SUR SA VIE PRIVÉE !…

End of content

No more pages to load